nota completa

Doble vara para medir los crímenes de guerra

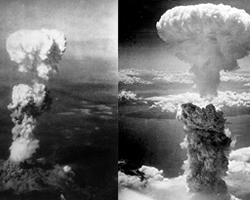

Se cumplen 74 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima, seguida, tres días después, de otra sobre Nagasaki. En conjunto los dos ataques se cobraron, en un segundo, más de 200.000 vidas japonesas. Decenas de miles de nipones más sufrieron heridas y quemaduras atroces. Muchos de ellos murieron en la siguiente década como consecuencia de la radiación que habían sufrido. No fue este el único crimen contra la humanidad producido durante la segunda guerra mundial, aunque sí quizá el más concentrado y espectacular. Asimismo fue y sigue siendo descrito por las fuentes oficiales del gobierno de Estados Unidos desde una perspectiva mentirosa e hipócrita. En este tiempo de mea culpas entonados por cualquier cosa, hasta ahora a ningún presidente norteamericano se le ha ocurrido pedir perdón por lo actuado por su país en agosto de 1945.

Ninguna de las grandes potencias es inocente del catálogo de horrores perpetrado a lo largo del ciclo de las guerras mundiales, catálogo que explica las brutalidades que, en una escala menor, pero con mayor extensión y persistencia, se vienen practicando desde entonces para acá, en un mundo que ha naturalizado la violencia de la guerra total. Pero la operación de disimulo que rodeó a aquella atrocidad es una de las “posverdades” más desfachatadas montadas nunca y que ayuda a explicar la facilidad con que el público absorbe hoy, día tras día, la información desfigurada. Es por ello que el bombardeo atómico de esas dos ciudades japonesas debe ser evocado una y otra vez: en la mecánica del engaño de la propaganda, la abolición de esos dos conglomerados humanos, realizada a la vista de todos y sin embargo sacralizada como un “sacrificio necesario” para ahorrar vidas norteamericanas y japonesas terminando de una buena vez con la guerra, es una demostración de la capacidad de oscurecimiento y extravío característica de la comunicación moderna.

Es un tópico atribuir la responsabilidad de la segunda guerra mundial a las potencias “agresoras”, Alemania, Italia y Japón, como también lo es describir a Adolf Hitler y a Yosif Stalin como unos monstruos y a Benito Mussolini o a los militares japoneses como abominables especímenes del averno. Nadie va a presumir de la santidad de estos personajes, desde luego, pero el dato de que algunos convocaran firmes lealtades debería inducir a cierta reflexión respecto al hecho de que en ellos se reconocían grandes masas humanas, lo que debería exigir una aproximación al asunto desde una dimensión problemática y no de mera condena moral. La agresividad de las potencias del Eje, que motorizó el estallido de la guerra, no era una simple emanación del satanismo fascista, sino básicamente el reflejo de la competencia inter-imperialista con las potencias del estatus quo, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, que no precisaban agitarse para agrandar sus dominios, pero que cuidaban celosamente que ningún recién venido fuera a amenazar su disfrute del excedente que les proporcionaban sus colonias y su control de los mercados. Alemania y sus aliados tenían apetitos insatisfechos que pretendían satisfacer a costa de una tajada de las posesiones de sus adversarios. La originalidad de Hitler consistió en que no sólo tenía ese deseo sino en que aspiraba a alterar la balanza del poder mundial convirtiendo a Alemania en una potencia hegemónica que unificaría a Europa bajo su “diktat”, al tiempo que extendía sus fronteras hacia el Este, haciendo llegar su influencia hasta los Urales. Era un sueño desmesurado y desatinado, especialmente por el nacionalismo biológico y el racismo que lo impregnaban, pero estaba arraigado en los círculos militares, culturales y empresarios desde los tiempos de la Alemania guillermina. Y aunque los sueños sueños son, la inestabilidad socioeconómica y psicológica producida por la hecatombe y por la derrota en la primera guerra mundial, dio al radicalismo de Hitler la oportunidad para ponerse en marcha e intentar llevarlos a la práctica, cosa que no hubiera sido posible en otras circunstancias.

La guerra trajo aparejado un vaivén de atrocidades. Algunas se mantuvieron por un tiempo en secreto o se descubrieron en todo su alcance recién al final de la guerra, como el holocausto de la judería europea y las “limpiezas” étnicas; pero otras se realizaron con contundente evidencia, como fueron el bombardeo de las ciudades y las prácticas terroristas contra la población civil. Iniciados por Alemania a una escala relativamente reducida, los bombardeos apuntados a desorganizar la vida y a aniquilar la mayor cantidad posible de habitantes y de trabajadores industriales en el país enemigo alcanzaron una ferocidad sin límites en los “raids” aliados contra Alemania y Japón. Contra la primera, una vez que los ataques contra objetivos puntuales revelaron su imprecisión y alto costo, la doctrina del bombardeo en alfombra o por áreas fue puesta en práctica por las fuerzas aéreas británica y norteamericana sin contención alguna. Hamburgo y Dresde fueron dos ejemplos cabales del método: en cada uno de ellos perecieron unos 40.000 civiles. La metodología se repitió contra todos los grandes centros urbanos, aunque en Europa no fue posible superar el récord obtenido en esas dos incursiones. Contra el Japón el sistema multiplicó su eficacia una vez que el archipiélago japonés quedó al alcance de las superfortalezas B-29 que operaban desde las islas Marianas. Los ataques incendiarios contra Tokio y todos los grandes centros urbanos japoneses tuvieron resultados devastadores: en el ataque contra la capital, solamente, hubo tantas víctimas como en el caso de Hiroshima.

La angustia estratégica de Japón no provenía sin embargo tanto de los horribles estragos del bombardeo indiscriminado sino del bloqueo naval, del corte de sus rutas de abastecimiento por la guerra submarina y del agotamiento de sus suministros vitales. A mediados de 1945 Japón estaba en una situación desesperada y había iniciado negociaciones de paz a través de Moscú, que todavía no estaba en situación de guerra con el imperio del sol naciente. Tokio aceptaba rendirse con la única condición de que se respetase la investidura del emperador, una formalidad. Esas tentativas eran perfectamente conocidas por los gobernantes norteamericanos, cuyos servicios de inteligencia habían descifrado los códigos japoneses, tanto diplomáticos como militares, antes incluso del ataque a Pearl Harbor, y cuyos principales jefes militares estaban persuadidos de que el bloqueo naval y submarino estrangularía a Japón en pocos meses, sin necesidad de recurrir a la invasión, que se temía podía llegar a costar entre 250 y 500 mil vidas norteamericanas. Sin embargo fue precisamente este argumento el que sirvió al presidente Harry Truman para justificar el lanzamiento de la bomba.

Ahora está demostrado que ese ataque fue innecesario y que el gobierno japonés accedió al armisticio como consecuencia del ataque soviético en Manchuria más que por el impacto de la bomba, cuyas consecuencias no fueron inmediatamente advertidas en toda su magnitud por el gabinete. Pero hay datos mucho más graves que señalan el carácter superfluo y criminoso del bombardeo: mientras que la práctica totalidad de las grandes ciudades japonesas fueron devastadas cpm ataques convencionales, Hiroshima y Nagasaki fueron preservadas hasta último momento como blancos intactos para probar la eficacia de la nueva arma atómica en los centros poblados. Lo cual demuestra el carácter deliberado y experimental de la masacre, que sirvió de paso para amedrentar a los rusos y para consolidar la credibilidad estadounidense en su carácter de primera superpotencia.

Los crímenes de guerra de los dirigentes de los países vencidos fueron juzgados y castigados en los procesos de Nuremberg y Tokio. Pero los cometidos por los aliados que habían ganado el conflicto pasaron en buena medida desapercibidos y hasta hoy se ha tendido un manto de olvido sobre ellos. No hubo retribución por esos crímenes. El general Curtis le May, responsable sobre el terreno de los ataques contra Japón y años más tarde contra Corea, no tuvo empacho en reconocerlo. “Si nosotros hubiéramos perdido, todos hubiéramos sido juzgados como criminales de guerra”, dijo. Lo cual no le impidió, años más tarde, durante la crisis de los misiles cubanos, defender la hipótesis de una guerra nuclear preventiva contra la Unión Soviética.

Los delitos a que nos referimos no estuvieron sólo vinculados a hechos de guerra, como los bombardeos de Alemania, Italia y Japón, sino también a disposiciones de administración civil tomadas en frío y determinadas por cálculos influidos por el racismo y el darwinismo social que imbuía a la mentalidad colonizadora. Por ejemplo Winston Churchill, que estaba provisto de una determinación fría a pesar de su exterior explosivo y pintoresco y de sus dotes de escritor y estadista, era capaz de tomar resoluciones que implicaban la muerte de cientos de miles e incluso de millones de personas inocentes sin plantearse mayores problemas morales. Cuando se habla de genocidios habría que pensar en la muerte por hambre de millones de bengalíes entre 1943-1944. El corte del aprovisionamiento del arroz que provenía de Birmania, ocupada por los japoneses, y algunos reveses naturales, precipitaron la escasez, pero la catástrofe no fue motivada directamente por esta. Había provisiones abundantes de alimentos en los depósitos del ejército o estaban en marcha por vía marítima desde Australia. Los bengalíes fueron víctimas del abandono en que fueron dejados por las autoridades británicas y de la negativa del primer ministro inglés en el sentido de liberar alimentos para ir en socorro de las poblaciones hambrientas, prefiriendo dejar intactos los depósitos militares y derivar los barcos a Europa, a la vez que los británicos realizaban una política de tierra arrasada en las fronteras de la India para prevenir una eventual invasión japonesa, práctica que agravaba la crisis al contraer aún más la superficie sembrada.

A 74 años de un crimen tan emblemático como fueron los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki replantearse estas cuestiones es un ejercicio necesario. No vivimos en un mundo ni apacible ni bondadoso. Desentrañar los mecanismos que promueven la injusticia es una manera ponerse en condiciones para defenderse contra ella. Podrá parecer insuficiente, pero es la base que todo lo cimenta.