nota completa

Hollywood y su Corte de los Milagros

A veces es necesario escapar a la presión de la realidad que día a día nos asedia de manera sofocante. Hay que hallar expedientes que devuelvan algo del equilibrio que nos quita la crisis por la que pasan el país, el mundo y la cultura. Para huir de esta sofocación se puede recurrir a expedientes que no tienen por qué ser de fortuna, sino formativos, a veces en alto grado. O simplemente sanos. Puede ser el arte, pueden ser el deporte, el cine o la lectura, pero cualquiera de estos esparcimientos –o todos a la vez, para los que pueden disfrutar simultáneamente de ellos- ofrecen una vía de escape a la continuidad agobiante de una realidad que no manejamos. Por escape no entendemos aquí huida; sino apartamiento, distensión y una oportunidad para enriquecernos para volver después al combate. ¡Qué maravilla poder disfrutar del producto que un artista, por ejemplo, ha podido extraer del desorden humano para crear con él una configuración que puede ser perdurable! ¡Qué tranquilizador resulta comprobar que alguien ha podido extraer algo del caos -del mundo frenético y evanescente que nos rodea- y que ese esa pieza de arte o ese testimonio permanece o puede llegar a hacerlo!

Hoy traigo a colación un libro[i] que no pertenece a la categoría de las obras excelsas, pero que por cierto se adscribe a una literatura fecunda por su valor estilístico y por el testimonio que ofrece respecto del mundo social. En este caso el de la industria cultural que tanta influencia ha tenido y tiene en la configuración de la mente y el destino de las sociedades modernas: el cine. Es una autobiografía y asimismo un relato de infancia y adolescencia, por lo que podría llevar como subtítulo “Juvenilia”. Esa edad puede referirse tanto a la edad del autor como al mundo que describe. Se trata de: “De cine. Memorias de un príncipe de Hollywood”, de Budd Schulberg (1914-2009), autor de novelas como “Por qué corre Sammy” y “Más ardua será la caída”, y responsable, entre otras aportaciones al cine, de los guiones de “On the Waterfront”(“Nido de ratas”, en Argentina) y “Un rostro en la muchedumbre”. También arrastra, como Elia Kazan, el sambenito de haber sido una de las personalidades de Hollywood que dijeron los nombres (“name the names”) ante la Comisión de Actividades Antiamericanas del Congreso, de quienes eran o habían sido simpatizantes comunismo, en ocasión de producirse la “cacería de brujas” del senador McCarthy en las postrimerías de la década de 1940 y gran parte de la de 1950.

Budd fue hijo de uno de los fundadores de la Meca del Cine, B. P. Schulberg, un productor, empresario y publicitario de genio que formó parte de la legión de inmigrantes o hijos de inmigrantes judíos que promovieron el desarrollo del “séptimo arte” en su matriz norteamericana. Esos precursores –Meyer, Laemmle, Lansky, Loew, Schulberg, Selznick, Zukor- provistos de una gran voracidad por el dinero y frenéticamente decididos a emerger de la masa de inmigrantes que se hacinaban en las ciudades del este de Estados Unidos, conjugaron en sus personas la inteligencia, la agudeza y la rapidez para los negocios características de su raza, con el arrollador dinamismo norteamericano, su individualismo y su forma desenvuelta e implacable de buscar una meta.

Estas “Memorias” son tanto un relato de aprendizaje como el testimonio de un mundo en su hacerse: el cine a principios de 1900 y a lo largo de sus primeras décadas de existencia. La historia comienza con la infancia del protagonista, cuya narración se mezcla con la descripción las luchas de los “independientes”: los empresarios improvisados conjugados con directores y actores que corrían a ponerse detrás o delante de una cámara animados por las suculentas ganancias que podían extraerse de unos filmes mudos de un rollo y pocos minutos de duración, provistos de historias elementales y que ejercían una enorme fascinación ante un público popular que a menudo ni conocía el idioma de su país de adopción y estaba ávido de entretenimiento. Era la época de los nickel odeons o cines de un centavo la entrada, y esos jóvenes empresarios (conformados en su abrumadora mayoría por inmigrantes e hijos de inmigrantes fogueados en el comercio al por menor) percibían el enorme potencial económico y, algunos de ellos, también el narrativo y por ende artístico que tenía la nueva forma de comunicación que eran las “moving pictures”; es decir, las fotografías en movimiento. Frente a ellos se plantaba el trust dirigido por Thomas Alva Edison, quien era no solamente un gran inventor sino un codicioso hombre de negocios que intentaba monopolizar, a través de las patentes que llevaban su nombre, el desarrollo del nuevo vehículo expresivo.

Este combate librado a golpe de pleitos, riñas y emboscadas, llevaría a que los jóvenes productores emigrasen de Nueva York a la costa oeste, a Los Ángeles, donde se asentarían en un suburbio que ganaría fama mundial: Hollywood. Las historias del cine cuentan esta peripecia minuciosamente, pero sin entrar a pleno en el detalle humano. Esta falencia encuentra remedio en la autobiografía de Schulberg, que ofrece de ella un reflejo inmediato, animado por una experiencia vivida a través de su padre B.P. Schulberg, guionista de Edwin S. Porter (el del “Robo al Gran Tren).

B.P. fue uno de los fundadores de United Artists y cabeza de la Paramount, también publicitario de genio y el productor de algunas de las películas más importantes del Hollywood de la era muda y comienzos del sonoro. El libro de su hijo –deliciosamente escrito- abunda en anécdotas y retratos que nos devuelven a una época irrepetible, y es al mismo tiempo el testimonio, descarnado y tierno a la vez, de un entorno familiar, que gira en torno a la figura del padre talentoso, jugador y mujeriego, capaz de hacer dinero a montones y despilfarrarlo de inmediato, jugándose también en apuestas artísticas de alto riesgo que lo enfrentan a los empresarios y “mogules” al estilo de Louis B. P. Mayer; y de la esposa –“Ad”, la madre del autor- que aguanta las infidelidades de su marido y funge de augur del desastre económico que acecha, hasta que descubre que el affaire de B.P. con Sylvia Sidney excede los límites de una aventura normal, y se lanza al rescate de lo sustancial de la fortuna familiar, para terminar descubriendo su propia capacidad empresaria, que la llevaría a convertirse en una brillante agente de producción, cabeza de su propia empresa.

El libro abunda en notaciones psicológicas sobre el grupo familiar, a veces amargas, pero siempre comprensivas, pero es sobre todo el animado testimonio del Hollywood naciente y de las figuras y problemas que rodearon a su desarrollo y al del arte del cine, lo que le otorga su particular encanto e indudable belleza, junto a una dosis de vitriólica sátira. Observemos el retrato de Lewis Selznick: “Fue el primer magnate pionero que vivió como un magnate. Se decía que su estrella número uno era siempre su amante número uno… y que las actrices jóvenes y prometedoras lo apodaban “contra reembolso” porque las pasiones de sus primeras actrices siempre se sometían a prueba sobre su sofá de terciopelo rojo especial para los castings… Su lujoso piso de veintidós habitaciones en Park Avenue, su colecciones de jarrones de la dinastía Ming, sus cuatro Rolls Royce, asignaciones de mil dólares semanales a sus hijos adolescentes, que disponían, por mediación de su padre, de tantas starlettes como quisieran, su gusto por los vinos franceses, los habanos más gordos y su derroche en el juego… fijaron el estereotipo del magnate de cine que jamás lograrían borrar una veintena de Irving Thalbergs discretos, serios y retraídos”.

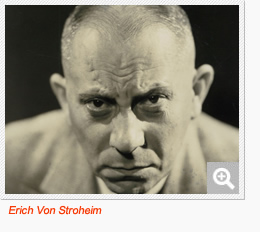

Junto a la narración de los escándalos o las anécdotas picantes, discurren por el libro una serie de retratos que dan lugar no sólo al dibujo de muchos perfiles interesantes, sino también a la construcción de un relato sobre la forma en que el cine norteamericano impactó en la sociedad, sobre las características expresivas que aportaba el nuevo arte y sobre el modo en que esta forma de comunicación impactaba en la sociedad. Entre los retratos perdurarán los que Schulberg dibuja, por ejemplo, de dos personajes antitéticos, cuya loca frivolidad o cuya intransigencia los ponen como arquetipos de dos razas diferentes: el alocado, superficial, bastante tarado y casi olvidado actor George Bancroft, figura popularísima en su momento, y el genial y atormentado Erich Von Stroheim[ii]. Son personalidades antipódicas pero obsesivas, en las que parecen condensarse la banalidad, la avidez casi inocente por el relumbrón de la fama en uno, y en el otro una arrogancia intelectual y una ambición desmedida de grandeza artística, que puede conducir a quien la porta a emprender aventuras narrativas que exceden los parámetros de la realidad de su circunstancia, pautada por los parámetros inexorables del negocio y por la naturaleza misma de la industria del cine. Donde, como se sabe, la relación del autor con su producto no es directa como la del escritor con la página o la del pintor con la tela, sino que está interceptada por una multitud de mediaciones y, en especial en esa época y en ese lugar, por la relación entre el gasto y el rédito que puede dar el filme.

Junto a la narración de los escándalos o las anécdotas picantes, discurren por el libro una serie de retratos que dan lugar no sólo al dibujo de muchos perfiles interesantes, sino también a la construcción de un relato sobre la forma en que el cine norteamericano impactó en la sociedad, sobre las características expresivas que aportaba el nuevo arte y sobre el modo en que esta forma de comunicación impactaba en la sociedad. Entre los retratos perdurarán los que Schulberg dibuja, por ejemplo, de dos personajes antitéticos, cuya loca frivolidad o cuya intransigencia los ponen como arquetipos de dos razas diferentes: el alocado, superficial, bastante tarado y casi olvidado actor George Bancroft, figura popularísima en su momento, y el genial y atormentado Erich Von Stroheim[ii]. Son personalidades antipódicas pero obsesivas, en las que parecen condensarse la banalidad, la avidez casi inocente por el relumbrón de la fama en uno, y en el otro una arrogancia intelectual y una ambición desmedida de grandeza artística, que puede conducir a quien la porta a emprender aventuras narrativas que exceden los parámetros de la realidad de su circunstancia, pautada por los parámetros inexorables del negocio y por la naturaleza misma de la industria del cine. Donde, como se sabe, la relación del autor con su producto no es directa como la del escritor con la página o la del pintor con la tela, sino que está interceptada por una multitud de mediaciones y, en especial en esa época y en ese lugar, por la relación entre el gasto y el rédito que puede dar el filme.

Otro paso especialmente interesante del libro es el relato de la entrevista que el joven Budd realiza al eximio actor Fredric March[iii] para el periódico de su “college” en el Este. Con una generosidad que excedía a la edad e importancia de su entrevistador (aun tratándose del hijo de un gran productor), March brindó al novel reportero una serie de reflexiones sobre las características de la interpretación teatral y cinematográfica que sintetizan muy bien sus diferencias. “En el teatro –decía March -, uno tiene que hacer interpretaciones que desborden la realidad. Esto puede ser exagerado para el público de la primera fila, pero resulta perfecto para los palcos. En el cine en cambio hay que actuar con más discreción. Pero lo que realmente hace más complicado actuar en el cine que en las tablas es que en estas la continuidad de la obra te lleva consigo; y así uno saca fuerzas de ella y de los actores que te rodean. En el cine, como las escenas no se ruedan por orden de continuidad sino por toda una clase de exigencias prácticas (como deshacerse de un set o volver a este cuando se estropea una escena en exteriores), a veces te encuentras con que el clímax de la película tienes que abordarlo cuando todavía no has rodado la escena inicial, y así sucesivamente, de un día para otro. Si no tienes todo el guión en la cabeza, estás perdido”.

No es frecuente que la gente de cine deje un testimonio escrito de sus memorias. Después de todo viven en el mundo de la imagen. Hay que agradecer a Budd Schulberg haber dejado estos recuerdos de sus años tempranos. Hubiera sido interesante que los continuara, no solo para relatar su propio desarrollo como novelista y guionista o describir algo más de los personajes y la parafernalia hollywoodense en su época de mayor esplendor, sino porque le tocó encabezar el destacamento que arrestó a la cineasta nazi Leni Riefenstahl al final de la guerra, haber sido el último en conversar privadamente con Robert Kennedy minutos antes de su asesinato y haber accedido a actuar como informante del Comité de Actividades Antiamericanas. Esto último le valió, como a Elia Kazan, la antipatía perdurable de muchos “liberals” del ambiente.

La relación de estos temas habría sido muy útil para reconstruir una época más avanzada y un mundo más implacable. Pero tal vez hubiera sido pedir demasiado.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(i] “De cine: Memorias de un príncipe de Hollwood”, de Budd Schulberg, Ediciones Acantilado, Barcelona 2006, 732 páginas.

[ii] Erich Von Stroheim (1885-1957) fue un director austríaco-norteamericano que se contó entre los primeros que intentaron elevar el cine al nivel de la complejidad psicológica de la literatura. Sus obras, salvo una, fueron fracasos comerciales, pero, a pesar de los cortes que les infirieran los que desearon ajustarlas a duraciones “normales” han perdurado como hitos truncos de la historia del cine. Rodeado de una fama de intratable y megalomaníaco, su carrera como director terminó a fines de los años 20. Sobrevivió como actor y se hizo mundialmente conocido por sus papeles como el capitán Von Rauffenstein en la “La gran ilusión” (1937), de Jean Renoir, y del “mayordomo” de Gloria Swanson en “Sunset Boulevard”, de Billy Wilder, en 1950, un papel autorreferencial en el cual de alguna manera encarna su propio retrato.

[iii] Fredric March (1897-1975), uno de los más finos intérpretes del teatro y del cine norteamericano. Imborrable es el recuerdo de su personaje de Al Stephenson en “Los mejores años de nuestras vidas” (1946), de William Wyler, una película sobre la difícil readaptación de los soldados que volvían del frente después de la segunda guerra mundial.