nota completa

Los grandes clásicos literarios y el cine

Hay dos formas de aproximarse a los grandes clásicos de la literatura desde el cine. Uno de ellos es el seguimiento más o menos estricto de su línea argumental, por supuesto que cortando, hachando y suprimiendo panes enteros de su estructura, con lo cual no es mucho lo que puede quedar del edificio original y de la sensación abarcadora que nos había producido en ocasión de su lectura. Otro es el expediente de romper el marco y proponer una obra de arte diferente, que no se querrá superior ni inferior al original, pero que planteará una forma suficiente a sí misma, capaz de trasladar, desde los elementos quintaesenciados del relato, el núcleo dramático de la novela y hacerlo revivir en otra dimensión.

Me parece que el segundo camino es el más legítimo –aunque el más arriesgado- para conferir dignidad estética y autonomía al producto fílmico. Se puede trabajar muy dignamente en la primera variante e incluso, si el material es de proporciones manejables, obtener bellas versiones que exploren algunos ángulos que en el original pueden no haber sido conscientes en el autor. Como fue el caso, a nuestro entender, de la versión de Joe Wright de Orgullo y Prejuicio, en la cual, sin violar ninguno de los pasos dramáticos ni de los diálogos de Jane Austen, el realizador infiltra en ellos una carga de sensualidad implícita, no declamada, pero ostensible en aproximaciones y roces –ambiguos y a veces en apariencia hostiles-, que descubren mecanismos de una sexualidad soterrada en Austen, sea por su adaptación a la convención social del momento o por cierta incapacidad para confesársela a sí misma.

Pero Orgullo y Prejuicio es una obra manejable: su trama se vincula a un ámbito doméstico en el cual las convenciones sociales no se discuten. La sutileza con que se describe la evolución psicológica de los personajes no entra en contradicción con el entorno de lo que se entiende por respetable, y del acontecer colectivo –eran los años de las guerras napoleónicas, en las cuales Inglaterra era pieza clave-, apenas si se percibe un eco, como el de la presencia del regimiento que se aposenta en Meryton y del cual forma parte el tarambana George Wickham. La versión cinematográfica de Wright pudo dar cuenta –y muy bien- de este relato ciñéndose a su lineamiento y variándolo apenas para condensar más apretadamente en algunas escenas el sentido general del libro.

Pese a que El Gatopardo, la novela de Giuseppe Tommasi di Lampedusa, representa un volumen mucho más abultado de material narrativo y de inferencias sociales, Luchino Visconti pudo, a partir de él, elaborar una poderosa obra de arte siguiéndola en sus grandes líneas. Pero también El Gatopardo novela es una obra ceñida a un argumento circunscrito a un lugar y a un preciso estrato social, por lo cual el despiece efectuado por Visconti no tenía porqué afectar al meollo de la trama, que por otra parte encajaba a la perfección con el leit motiv del grueso de la obra de ese director: el sentido de la decadencia. Incluso puede decirse que la decisión de Visconti de poner el final de la película allá donde la novela había recorrido los dos tercios de su trayecto, fue un golpe de genio, pues comprimió de una manera indeciblemente bella e inteligente la angustia existencial, la abolición desencantada de un viejo mundo y el alborear de una era connotada por el egoísmo y el espíritu rapaz. La invocación del príncipe Salina a “la estrella matutina”, el campanilleo del Santo Viático aportado a un moribundo, las descargas de los piquetes de ejecución resonando en la madrugada y el placer de don Calógero arrebujándose en su capa en el coche mientras refunfuña su satisfacción por el regreso al orden, componen uno de los momentos sublimes del cine.

Otro caso de exacta, poética y conmovedora recreación de un universo literario es La dama del perrito (1960), adaptación del director Iosif Heifitz del cuento de Anton Chéjov. Pero en esta ocasión, aun más que en las anteriores, se trató de manejar una obra de dimensiones reducidas, cuya poesía estribaba en la profundidad más que en la extensión. Y en este sentido el cine, con la peculiar intensidad que le da su triple dimensión visual, dramática y musical, podía ahondar en el universo chejoviano y extraer de él una gema de calidad exquisita.

Otro caso de exacta, poética y conmovedora recreación de un universo literario es La dama del perrito (1960), adaptación del director Iosif Heifitz del cuento de Anton Chéjov. Pero en esta ocasión, aun más que en las anteriores, se trató de manejar una obra de dimensiones reducidas, cuya poesía estribaba en la profundidad más que en la extensión. Y en este sentido el cine, con la peculiar intensidad que le da su triple dimensión visual, dramática y musical, podía ahondar en el universo chejoviano y extraer de él una gema de calidad exquisita.

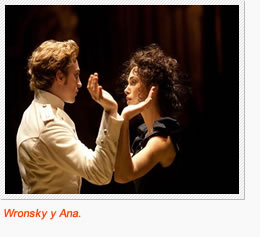

Ana Karénina en la versión de Joe Wright

Todo esto viene a cuento de que en estos meses ha habido oportunidad de ver dos obras fílmicas fundadas en piezas maestras de la literatura. En piezas que por cierto plantean un desafío mayúsculo y cuya complejidad es imposible de reducir a una narración cinematográfica. En un caso se trató de una versión, filtrada ya por un musical, de Los miserables; y en el otro de una aventura expresiva dirigida a trasvasar Ana Karénina a un formato fílmico. Son obras que se cuentan entre las más grandes de la literatura de occidente. En el caso de Ana, junto a Guerra y Paz, y a las novelas de Dostoievsky, tal vez sea justo decir la más grande.

Todo esto viene a cuento de que en estos meses ha habido oportunidad de ver dos obras fílmicas fundadas en piezas maestras de la literatura. En piezas que por cierto plantean un desafío mayúsculo y cuya complejidad es imposible de reducir a una narración cinematográfica. En un caso se trató de una versión, filtrada ya por un musical, de Los miserables; y en el otro de una aventura expresiva dirigida a trasvasar Ana Karénina a un formato fílmico. Son obras que se cuentan entre las más grandes de la literatura de occidente. En el caso de Ana, junto a Guerra y Paz, y a las novelas de Dostoievsky, tal vez sea justo decir la más grande.

Sin embargo habría que poner a la entrada de los cines donde se exhiban las dos películas a las que nos referimos la leyenda: “¡Puristas, abstenerse!” Porque la efracción que por ejemplo Joe Wright consuma respecto de Ana Karénina es de una audacia radical. Convocado para dirigir otro trasvase de la literatura al cine, esta vez Wright rompe radicalmente con el rigor lineal que mostrara en Orgullo y Prejuicio y en Expiación (la novela de Ian McEwan). Evitando el realismo que distinguiera a las múltiples adaptaciones que la novela de Tolstoi tuvo en el cine, Wright estiliza de manera expresionista el relato, ubicándolo en un escenario teatral a su vez ficticio, del cual los actores se escapan con frecuencia hacia lugares más abiertos. La película se reparte así entre el plano de relativa normalidad en que se desarrollan las escenas entre Levin y Kitty en la propiedad rural del primero, y el espacio artificial de la vida en Moscú y San Petersburgo, connotados por una pátina de irrealidad que encuentra uno de sus mejores momentos en el baile donde se precipita la liaison entre Ana y Wronsky, cuyos participantes parecen deslizarse como gráciles autómatas y que reitera, magnificándolo y estilizándolo al extremo, un momento de la escena del baile entre Darcy y Elizabeth Bennett en Orgullo y Prejuicio, el filme, cuando aísla a los potenciales amantes en un momento que semeja suspendido en el aire. Incluso las escenas de trenes y estaciones de ferrocarril, que tanto peso tienen en esa novela de Tolstoi, están estilizadas como si fueran parte de un sueño.

La novela es omnicomprensiva: abarca la polarización entre el universo urbano y el rural, el retrato de una sociedad, los sentimientos de quienes discurren por ella, el juicio moral que el autor emite sobre el conjunto, categórico pero jamás separado de la compasión humana; una visión del arte que se manifiesta implícitamente en la composición intrínseca que tiene la obra y, asimismo, en la opinión explícita que Levin vierte sobre lo que él juzga es la artificiosidad y falta de naturalidad de una función de ballet y los transportes del público que asiste a ella. Todo da a la obra un respiro épico que proviene de la naturalidad y convicción con que el autor trata su materia.

La cuestión para Joe Wright y su guionista Tom Stoppard estribaba en transmitir la quintaesencia de esa obra inabarcable desde una perspectiva moderna. Lo logran por una vía que suponía una apuesta riesgosa: arribar a ese nivel de autenticidad emocional a través de un artificio autoconsciente. La cámara se introduce en los bastidores del teatro donde se mueven los protagonistas, irrumpe en campo abierto en otros momentos y fractura con brutalidad la delicadeza y el lustre de los decorados cuando se pone en escena la carrera de caballos y el corcel de Wronsky rompe las candilejas del escenario y se derrumba sobre lo que sería la platea, que de forma súbita se ha transformado en la tribuna de una pista hípica.

Es probable que Tolstoi no hubiera aprobado este manejo sofisticado e intelectual de su obra, pero no puede negarse que esta adaptación cinematográfica de Ana Karénina es un logro notable, provisto de peso específico propio y que consigue mantenerse fiel a la esencia psicológica e ideológica que el autor inoculó en su novela.

Mantener en pie este delicioso artilugio requería de una mano segurísima en la dirección, de un guión muy inteligente y de una prestación de gran competencia en los rubros referidos a la escenografía, la coreografía, la fotografía y la actuación. Esa meta se cumple en todos los rubros. La actuación es estupenda en Keira Knightley, cuya excesiva flacura entra en contradicción con la plenitud sensual que Tolstoi da a su heroína, pero que con su bello rostro y su talento para componer un personaje devorado por la pasión y el sentimiento de culpa, lleva a este a caminar por el filoso andarivel de la histeria. La suya es una interpretación para recordar. Todos los actores cumplen con gran solvencia sus partes, pero es importante señalar la justeza de Jude Law al componer el papel difícil y patético del marido engañado, Alexei Karenin, y la luminosidad de Alicia Vikander, como Kitty.

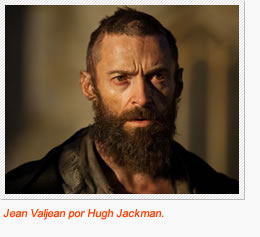

Los miserables de Tom Hooper

El mundo de Victor Hugo es diferente y a la vez parecido al de Tolstoi. La semejanza proviene del carácter hercúleo de ambos escritores, de su vigor y salud esencial –no en vano vivieron hasta los ochenta y tres y ochenta y dos años, una marca notable para su época-; de su sensualidad trasferida a las palabras y a los personajes que idearon, y de su voluntad de crear un universo que contuviera una concepción del mundo, en la cual la preocupación mística, el sentido de la historia y la conciencia social se hermanaban en un compromiso que sobrepasaba los límites del arte, aun siendo este el medio insustituible para incorporar y transmitir el mensaje. No es casual que Tolstoi admirara a Los miserables y la tuviera como una pieza fundamental de la literatura de su tiempo. Y es probable que las digresiones de Hugo sobre la historia, la religión, la sociedad y la política lo confirmaran en su deseo de romper los moldes del relato convencional y lo impulsaran a escribir las densas reflexiones sobre los mismos temas con que atiborró Guerra y Paz. Un rasgo que le fue criticado por los devotos de las convenciones en boga para la novela, pero sin las cuales esta obra de ninguna manera sería la maravilla que es.

El mundo de Victor Hugo es diferente y a la vez parecido al de Tolstoi. La semejanza proviene del carácter hercúleo de ambos escritores, de su vigor y salud esencial –no en vano vivieron hasta los ochenta y tres y ochenta y dos años, una marca notable para su época-; de su sensualidad trasferida a las palabras y a los personajes que idearon, y de su voluntad de crear un universo que contuviera una concepción del mundo, en la cual la preocupación mística, el sentido de la historia y la conciencia social se hermanaban en un compromiso que sobrepasaba los límites del arte, aun siendo este el medio insustituible para incorporar y transmitir el mensaje. No es casual que Tolstoi admirara a Los miserables y la tuviera como una pieza fundamental de la literatura de su tiempo. Y es probable que las digresiones de Hugo sobre la historia, la religión, la sociedad y la política lo confirmaran en su deseo de romper los moldes del relato convencional y lo impulsaran a escribir las densas reflexiones sobre los mismos temas con que atiborró Guerra y Paz. Un rasgo que le fue criticado por los devotos de las convenciones en boga para la novela, pero sin las cuales esta obra de ninguna manera sería la maravilla que es.

Las diferencias entre ambos escritores, desde luego, son casi tan grandes como sus semejanzas. Son las que separan al romanticismo del realismo, perceptibles en la factura, el tono, el estilo de la escritura y el perfil de los personajes. Tolstoi es oceánico pero sereno, sus criaturas son complejas y matizadas, y su recreación de la realidad se ajusta a los parámetros de la naturaleza, protegiéndola de la exageración sin por esto quitarle nada de profundidad. Muchos críticos lo han comparado con Homero por su serenidad para describir lo más terrible sin quitarle nada de su angustia, pero sin por ello caer en la desesperación o en la resignación. Hay una claridad épica en su visión del mundo que nos persuade de que si la guerra y la muerte causan estragos, la potencia de la vida seguirá intacta. “Porque más allá de las torres incendiadas y más allá de la batalla se agita el mar “color de vino” y, cuando Austerlitz sea olvidado, “la cosecha oscurecerá la loma”.(1)

El universo de Víctor Hugo en Los miserables no tiene nada –o tiene poco- de esta calma clásica. Es turbulento, arrebatado, de una enorme elocuencia y provisto de personajes no precisamente caracterizados por su complejidad sino más bien por sus dimensiones monumentales y por su cerrazón en sí mismos. Son bloques maniqueos, de una pieza, que encarnan virtudes o defectos y que resultan impenetrables a cualquier dato que no aporte a su carácter esencial. Y sin embargo viven, viven por la escritura apasionada que los anima y por lo que Vargas Llosa llama “su carácter ideal, su llamativa inhumanidad” .(2) Son imanes que concentran las virtudes y las perversidades; lo sublime o lo mediocre de los caracteres que se ponen en escena. Y junto a esto, sin embargo, poseen una potencia vital que los hace inolvidables.

El autor deambula por esta galería de personajes de una manera omnipotente, moviéndolos de un lado para otro según las necesidades dramáticas de una trama que él ha prefijado, a la cual los hace confluir por medio de expedientes artificiosos que, por la magia del lenguaje y por la habilidad de prestidigitador de que disponía Hugo, parecen naturales. Y en el medio de este teatro de marionetas el autor introduce bloques macizos de reflexiones históricas, sociológicas y morales, algunas de las cuales hoy pueden parecer superadas, pero que en el fondo tienen una nobleza ética y una agudeza intuitiva acerca de la naturaleza de las transformaciones históricas, que conviene seguir teniendo en cuenta.

El autor deambula por esta galería de personajes de una manera omnipotente, moviéndolos de un lado para otro según las necesidades dramáticas de una trama que él ha prefijado, a la cual los hace confluir por medio de expedientes artificiosos que, por la magia del lenguaje y por la habilidad de prestidigitador de que disponía Hugo, parecen naturales. Y en el medio de este teatro de marionetas el autor introduce bloques macizos de reflexiones históricas, sociológicas y morales, algunas de las cuales hoy pueden parecer superadas, pero que en el fondo tienen una nobleza ética y una agudeza intuitiva acerca de la naturaleza de las transformaciones históricas, que conviene seguir teniendo en cuenta.

Esta masa de materiales y su animación aventurera y épica atrajeron siempre al cine, aunque, como es natural, sus versiones de Los Miserables, de Ana Karénina y de Guerra y Paz estuvieron afligidas por la dificultad de manejar su ingente volumen, así como por la necesidad de amputar las partes “ensayísticas” del relato. En el caso de la película de Tom Hooper (el director de El discurso del Rey) el problema se resolvió por la decisión de abordar la mediación musical que de la monumental obra de Víctor Hugo se realizara antes para la escena. Esa adaptación por supuesto había desglosado los elementos básicos de la obra original, sustrayéndole al hacerlo gran parte de su contenido, pero resolviendo de ese modo, en buena medida, la tarea de fragmentar la novela original, al transferir mucho de su pathos a las facultades envolventes de la música.

En la película de Hooper, esta transferencia, apoyada por una magistral recreación de época y una fotografía riquísima en tonos(3) equivale a la condensación expresionista que Joe Wright hace de Anna Karénina. Ambos expedientes pueden horrorizar a los devotos de Tolstoi y Hugo, pero funcionan a la hora de realizar obras provistas de cierta independencia creativa respecto de las originales.

Las interpretaciones en Los Miserables son muy buenas, habida cuenta de que Hooper hizo que los actores recitaran cantando sus partes, con su propia voz y en registro directo. No todos lo consiguen plenamente, pero Anne Hathaway, como Fantine, y Hugh Jackman como Jean Valjean, lo logran, y en el caso de la primera con un nivel lírico y un compromiso actoral de veras sobresaliente. No muy a la zaga quedan Eddie Redmayne (Marius) y Samantha Barks (Eponine).

No hay duda que Tolstoi sería seleccionado como un escritor más importante que Hugo por un público de entendidos modernos. Es un cotejo absurdo, pero muy de moda en estos tiempos. Sin embargo, abstrayéndonos de considerar el genio de Hugo como mayor o menor que el del ruso, no hay duda del gran lugar que Los Miserables ocupa en la historia de la literatura. Y curiosamente, o no tan curiosamente, de las dos adaptaciones cinematográficas que hemos comentado la que conmueve más es la efectuada sobre el libro de Víctor Hugo. Es que la finísima e inteligente puesta en escena de Joe Wright se aleja un poco, por imperativo del registro intelectual que ha debido elegir, de la intensidad emocional de la novela de Tolstoi, mientras que la aproximación operística de la película de Hooper al original de Los Miserables es connatural a este y permite conservar intacta la fuerza melodramática de la novela de Hugo.

La literatura y el cine tienen vínculos muy fuertes. En última instancia, todas las películas nacen de un texto escrito, el guión. Las obras literarias menores o de escasa importancia ofrecen un campo favorable para su absorción por el cine, pues los realizadores se mueven sobre ese material sin profesarle respeto alguno y pueden incluso transformarlo y henchirlo de una riqueza visual y argumental que no está presente en el original. Pero en el caso de las obras mayores de la literatura la consistencia de estas y su carga cultural imposibilitan el moverse con la misma desenvoltura. En los tiempos del cine mudo, surgió la ilusión de que la independencia del texto clásico podía obtenerse a través de la forja de un lenguaje fundado sólo en las imágenes, que generarían un espacio expresivo poblado tan solo por metáforas visuales. Tal fue la pretensión de Eisenstein con su célebre teoría del montaje intelectual. La irrupción del sonoro hizo esa posibilidad irrelevante. Sin embargo, ensayos como el de Tom Hooper, pero sobre todo el de Joe Wright, ponen de manifiesto que cierto margen de maniobra existe y que, a riesgo de exasperar a los miembros de la feligresía “tolstoiana” o “victorhuguiana”, se pueden brindar transcripciones de los grandes clásicos que, sin pretender equipararse a estos, naveguen con autonomía y consigan resultados satisfactorios en su propio dominio.

Ana Karénina: dirección de Joe Wright; guión de Tom Stoppard, sobre el original homónimo de León Tolstoi. Música: Dario Marianelli. Vestuario: Jacqueline Durran. Fotografia: Seamus McGarvey. Dirección artística: Sarah Greenwood. Coreografía: Sidi Larbi Cherkaoui. Intérpretes: Keira Knigthley (Ana), Jude Law (Alexei Karenin), Aaron Taylor Johnson (Alexei Wronsky), Alicia Vickander (Kitty), Domhall Gleeson (Levin), Mathew McFayden (Stiva Oblonsky).

Los Miserables: dirección de Tom Hoopper, guión de William Nicholson, sobre el musical mismo nombre, inspirado en la novela de Victor Hugo. Música: Claude-Michel Schönberg. Fotografía: Danny Cohen. Dirección artística: Eve Stewart. Vestuario: Paco Delgado. Intérpretes: Hugh Jackman (Jean Valjean), Anne Hathaway (Fantine), Russell Crowe (Javert), Michael Huttlestone (Gavroche), Eddie Redmayne (Marius), Samantha Barks (Eponine).

Notas

1) George Steiner citando a Alexander Pope en Tolstoi y Dostoievski, Siruela 2002, pág. 87.

2)Mario Vargas Llosa: La tentación de lo imposible, Alfaguara 2005, pág. 79.

3) Esta cualidad no suele advertirse en muchos cines, que en la proyección deterioran de manera insensata la fotografía al ensanchar la imagen fuera del marco para el cual fue concebida y hacen de la magnitud del cuadro un recipiente de oscuridades. Se confunde gigantismo con grandeza y el resultado es una fotografía empobrecida y carente de matices, en la que naufraga la belleza de las composiciones. Moraleja: a veces es mejor bajar una película por Internet que verla en una sala.