nota completa

Las series policíacas en la televisión

El libro de Ernest Mandel, "Crimen delicioso"(1), brinda un estupendo estudio del relato policial literario desde la perspectiva de la historia social. Es una obra recomendable en todos los sentidos, en la cual Mandel se aleja del examen económico y político del mundo moderno (áreas en las que fue un excepcional referente del análisis marxista) para sumirse en la observación del relato criminal como un material invalorable para detectar y seguir las peripecias de la civilización burguesa desde la revolución industrial hasta el presente. Mandel murió en 1995, y por lo tanto no es probable que haya llegado a conocer las novelas de Henning Mankell (que lo hubieran quizá inducido a moderar su apreciación moralmente muy pesimista del género) y no llegó tampoco a chocar con la oleada de violencia televisiva que hoy inunda las pantallas, pero es probable que esta última lo hubiera confirmado en su estimación negativa.

Hoy en día la televisión agiganta el tema. Siempre ha otorgado un espacio preferencial a las series de aventuras. Pero en años recientes este cupo se ha agrandado muchísimo y, dentro de él, las historias policíacas han llegado a ocupar un lugar desmedidamente grande. Es difícil pulsar el control remoto, sobre todo en los horarios centrales, sin caer en medio de una historia de asesinatos. Los norteamericanos han sido los más prolíficos exponentes del género, al que forjaron a través de la experiencia del cine de gángsters, de la serie negra y hasta del western. En efecto, la violencia ínsita en el carácter estadounidense en parte deviene de su pasado fronterizo, que brindaba un espacio ilimitado para afirmarse por medio de ella. Era a la vez un instrumento de conquista y un expediente defensivo, y fue ejercida por todos contra todos. Por los pioneros contra los indios, de parte de estos contra los pioneros y los colonos; de los ganaderos contra los colonos y viceversa; de los embriones de la sociedad organizada hacia los cuatreros y más tarde desde aquella hacia las bandas de desarraigados que brotaban al conjuro de la progresiva restricción del espacio libre, contra la cual los outlaws intentaban compensarse atracando bancos y asaltando trenes.

De cualquier modo, la propensión al dinamismo y a los recursos explosivos para fundar las bases de un relato, típicos de la literatura y el cine norteamericanos, ha experimentado una hipertrofia desde mediados del siglo pasado y ha ingresado a una etapa de manifiesta hinchazón en el presente, remedando de alguna manera el traspaso de la era del capitalismo competitivo al capitalismo monopólico. El fenómeno incluso está contagiando a los británicos y en los últimos años las líneas elegantes del policial inglés se han desdibujado, dejando de lado los referentes del orden burgués y dando paso a un salvajismo explicito que manifiesta la decadencia de ese orden sin dar lugar, sin embargo, a ningún orden alterno. Claro que esto ya estaba preanunciado por las novelas de Ian Fleming, John Le Carré y otros, pero el trasvase a la televisión de esas tendencias las ha exasperado. Aunque sigue existiendo una diferencia entre las manifestaciones británicas, más o menos ponderadas, y las desencadenadas y llevadas a veces a límites inverosímiles, como es el caso de los norteamericanos.

Un cambio de registro

El filme policíaco para la televisión ha invadido incluso a una emisora tan medida como la BBC, que antes se dedicaba en este rubro sobre todo a traducir a imágenes las historias irónicas, sesgadamente conservadoras y psicológicamente pulidas de Hercule Poirot o de Miss Marple. Esa tónica un poco amadamada ha cambiado en forma radical desde entonces. Las series policiales que se proyectan en este momento por la BBC son, entre otras, “Case Sensitive”, “Inspector Gently”, “Luther” y "Wallander”, la última sobre el personaje del detective sueco forjado por Henning Mankell. La más moderada de todas es la que tiene como eje protagónico al inspector Gently, que parece retener al menos cierta tesitura educada que no desentonaría demasiado con Agatha Christie; aunque los ambientes en que se mueve están a una distancia sideral de las elegantes casas de campo inglesas y del tintineo de las cucharillas en las tazas de té. Pero “Wallander” y “Luther”, esta última en particular, están trasvasadas por un clima de violencia asesina que no desmerecería al de las series norteamericanas, bien que aquí no se apele al recurso de las persecuciones interminables, los estallidos y la destrucción sistemática de automóviles para llenar los ojos del espectador. Con todo, las aventuras del policía negro que no se resigna a la pérdida de su ex mujer y se enreda en una extraña complicidad con una asesina que lo admira por su violencia apenas contenida y lo ayuda en el esclarecimiento de ciertos casos, tienen una carga turbulenta que vale más que la prodigalidad con que las series norteamericanas distribuyen sus demoliciones.

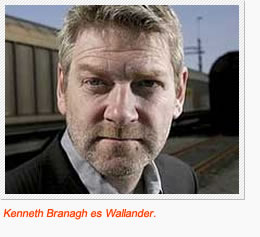

Algo similar pasa con Wallander, el héroe –o antihéroe- de Henning Mankell, aunque en este caso, con arreglo al estilo introspectivo y vacilante del personaje -del que Kenneth Branagh da un retrato intachable-, la serie gana en densidad psicológica. Es notable, sin embargo, al menos en los episodios que hemos visto hasta la fecha, la carencia de las referencias específicas a la corrupción y las intrigas en el ámbito de la política sueca que Mankell empezó a hacer en las últimas entregas de la serie y que pueden entenderse, en clave general, como un retrato de la etapa de la decadencia burguesa, no sólo en Suecia sino en todo occidente.

Algo similar pasa con Wallander, el héroe –o antihéroe- de Henning Mankell, aunque en este caso, con arreglo al estilo introspectivo y vacilante del personaje -del que Kenneth Branagh da un retrato intachable-, la serie gana en densidad psicológica. Es notable, sin embargo, al menos en los episodios que hemos visto hasta la fecha, la carencia de las referencias específicas a la corrupción y las intrigas en el ámbito de la política sueca que Mankell empezó a hacer en las últimas entregas de la serie y que pueden entenderse, en clave general, como un retrato de la etapa de la decadencia burguesa, no sólo en Suecia sino en todo occidente.

El jeroglífico social

Como bien lo señala Mandel, la atracción que ejercen el thriller, la novela de espionaje y las historias policiales se vincula al misterio en que, para la generalidad de la gente, se envuelven las decisiones económicas y políticas globales que parecen ya escapar al ámbito de la volición popular considerada en forma colectiva y, a una escala aun mayor, al deseo de los individuos singulares en el sentido de vivir una existencia armónica.

Si en un principio el detective venía a corroborar y afirmar la vigencia del orden burgués, hoy es apenas otra cosa que el testigo de una degradación interminable. Nunca como hoy la separación entre la percepción que la gente tiene del devenir del mundo, y sus propias vivencias y necesidades ha sido tan grande. Los intrincados laberintos financieros, el carácter elusivo de una política cada vez más sometida a la dictadura de los intereses que dominan el mercado y la difuminación de las fronteras entre el delito y la represión del delito, crean un caos gobernado que se reproduce sin cesar a sí mismo. Esto, y la aversión al pensamiento inducida por una organización mediática y educativa que restringe el conocimiento e impulsa a satisfacerse con banalidades o con una formación semialfabeta, tornan indefensos e ignorantes a los individuos respecto de los mecanismos que mueven los procesos económicos y políticos. De los cuales ellos son víctimas. U objetos pasivos de su movimiento.

Se hace entonces posible que la gente encuentre un escape momentáneo a sus angustias viéndolas reflejadas en la descripción de la inestabilidad permanente que constituye el leitmotiv del thriller. Se trata de un entretenimiento escapista, pues en general esas historias terminan bien –es decir, se castiga al culpable. Pero, en la inmensa mayoría de los casos, la descripción hiperbólica de los rasgos siniestros del presente, no implica cuestionar sus causas. Esa mecánica narrativa entretiene al lector o al telespectador, distrayéndolo de la necesidad de analizar los motivos que subyacen a los delitos que se describen. De ese ejercicio deduce el placer morboso de aproximarse a sus efectos. Pero tal proceso no lo tranquiliza en absoluto. Pues lo singular de esos crímenes y de esa violencia es que se reiteran no bien acaba un episodio. Los detectives no descansan: siempre están a la caza de un culpable cuyo lugar, cuando este cae, es ocupado de inmediato por otro.

¿Es esta una forma vicaria de exorcizar la violencia que los espectadores llevan en sí mismos –como lo sostenían Borde y Chaumeton en “Panorama del Cine Negro”-, o, como creemos nosotros, una manera de interiorizarla, blindándose frente a la angustia que ella produce y tornándose cada vez más indiferentes a su propagación práctica?

Las sociedades se deterioran cada vez más y subliman sus traumas a través de fábulas feroces que los testimonian y que brindan un estupendo material para el análisis. Pero esto último es un dato objetivo; las series pueden interesar al historiador o al especialista que se encuentran en condiciones de sacar provecho de esa cantera. Para el común de las gentes, sin embargo, esas series distraen de las realidades aun más atroces que el sistema engendra, sin liberarlas de la angustia. Más bien las familiarizan con ella, induciéndolas a aceptarla casi como un hecho cotidiano y creando a su propósito una adicción parecida a la de la droga. “Pan y circo”, decían los antiguos romanos. Hoy se podría hablar de “circo”, simplemente.

La realidad que nos rodea se compone del temor a perder el empleo, de la inestabilidad psicológica derivada del cambio tecnológico permanente, de una saturación informativa repleta de guerras y bombardeos, embargos, bloqueos y hambrunas inducidas conscientemente; de crímenes de Estado que nunca encuentran una explicación satisfactoria, de asesinatos comunes y corrientes, de mentiras desfachatadas que se exhiben como verdades y de la alienación del individuo frente a la doble ecuación que plantea la racionalidad aparente de su ámbito privado y la irracionalidad económica del mundo externo. A lo que hay sumar la cereza del postre, la supresión de la humanidad del Otro, en el mejor estilo nazi, aunque revertido ahora al maniqueísmo reductor de los “buenos” y los “malos”, propio del infantilismo norteamericano…

Esta agitación se mueve siempre en un mismo sitio, es en apariencia inalterable, de modo que el impulso a la rebelión contra la realidad, lejos de encarnarse en una motivación política racional, se vuelca más bien, en los casos que se pone en marcha, a un rechazo ambiguo, propenso a desembocar en el callejón sin salida del terrorismo o de un extremismo de ultraderecha, al estilo del “justiciero” encarnado por Charles Bronson allá por los años 70. Se va generando así una suerte de insensibilización frente a la violencia, inducida en primer término por el mundo que nos rodea y luego “normalizada” por la inflación televisiva de sus peores rasgos. Son todos estímulos y contra estímulos capaces de desquiciar al más pintado.

Por ejemplo, el asesino masivo que masacró en Noruega a 77 adolescentes, movido por una confusa mezcla de convicciones racistas, anticomunistas y francmasónicas, recibió una condena de apenas 27 años y existe la posibilidad de que la misma se vea acortada si convence a las autoridades de que se ha enmendado… Mientras tanto se ejecutan sin vacilar, en operaciones “contraterroristas” o patrocinadas directa o indirectamente por las potencias imperiales, a insurgentes que intentan sublevarse contra el sistema, a luchadores de movimientos sociales e incluso a científicos iraníes, a los que se juzga peligrosos por involucrarse en el desarrollo tecnológico de su patria. Que, en el más extremo de los casos, no intentaría otra cosa que dotarse de un instrumento contra la abrumadora superioridad militar de quienes la antagonizan.

El desasosiego que recorre al mundo es el propio del escenario de una decadencia que se profundiza sin cesar. Ello debería convocarnos a un esfuerzo por adueñarnos de los resortes que la determinan. El género policial –y los derivados truculentos del thriller, como las películas de horror- no nos van a dar una receta para ello. Pero sí deberían servir para que midamos la variedad, la vastedad y la hondura de la crisis en la cual estamos viviendo.

Coda con la CIA

.jpg) Cuando cerrábamos esta nota tuvimos oportunidad de ver “Argo”, un film dirigido y protagonizado por Ben Affleck, que se integra, aunque de una manera propia y a su modo original, en el panorama que veníamos describiendo. La película evoca un trasfondo poco conocido de la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán, en 1979. En esa ocasión hubo seis empleados de la embajada que consiguieron fugarse del complejo antes de que este fuese tomado por los militantes khomeinistas, con la subsiguiente captura y retención de sus ocupantes como rehenes, situación en la que quedaron durante 444 días hasta que, tras el fracaso de una misión militar de rescate, fueron dejados en libertad por un acuerdo negociado. El pequeño grupo de evadidos, compuesto por seis personas, consiguió eludir este destino escondiéndose en la residencia del embajador de Canadá, y fue retirado de Irán mucho antes que el resto de sus compañeros, en una operación secreta cumplida por la CIA.

Cuando cerrábamos esta nota tuvimos oportunidad de ver “Argo”, un film dirigido y protagonizado por Ben Affleck, que se integra, aunque de una manera propia y a su modo original, en el panorama que veníamos describiendo. La película evoca un trasfondo poco conocido de la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán, en 1979. En esa ocasión hubo seis empleados de la embajada que consiguieron fugarse del complejo antes de que este fuese tomado por los militantes khomeinistas, con la subsiguiente captura y retención de sus ocupantes como rehenes, situación en la que quedaron durante 444 días hasta que, tras el fracaso de una misión militar de rescate, fueron dejados en libertad por un acuerdo negociado. El pequeño grupo de evadidos, compuesto por seis personas, consiguió eludir este destino escondiéndose en la residencia del embajador de Canadá, y fue retirado de Irán mucho antes que el resto de sus compañeros, en una operación secreta cumplida por la CIA.

La película de Affleck se centra sobre este episodio. Lo hace con gran solvencia narrativa y con agudo sentido del diálogo, el cual suministra muchos apuntes irónicos sobre la política y sobre la parafernalia “artística” de Hollywood. La operación de extracción de los norteamericanos escondidos en la embajada canadiense se articuló, en efecto, a partir de una idea fantástica: sacarlos de Irán en calidad de miembros de un equipo de filmación canadiense en busca de locaciones para el rodaje de un film de ciencia ficción. “Es la mejor mala idea que se me ocurre”, dice el encargado de llevar adelante el proyecto de extracción,

La película, que muy probablemente será postulada para algún Oscar para el año que viene, está trabajada en base a un guión muy astuto, que combina ironía con tensión y que mezcla los trozos documentales con ficción en dosis bien equilibradas. El suspenso está muy logrado y culmina con una peripecia final –inventada, desde luego, pues la partida real de los diplomáticos se verificó en un entorno de apariencias más normales-, que instrumenta con gran habilidad el principio del montaje paralelo; el hallazgo de Griffith para “El nacimiento de una Nación” en 1914 y que sigue siendo la piedra angular que sustenta los momentos de tensión en la construcción cinematográfica. La película es eficaz sin recurrir a los procedimientos narrativos que suelen ser estándar en las producciones de este tipo. No hay tiroteos ni carreras en automóvil que terminan en choques y explosiones, ni peleas a trompadas. En su lugar hay un clima de angustia derivado de lo que les puede pasar a los protagonistas si son descubiertos y un contrapunto entre lo que sucede en el terreno y lo que ocurre en Washington y en Hollywood, donde se ha montado una oficina de producción encargada de proveer el guión, los maquillajes y los dibujos del falso film, amén de proveer una dirección telefónica que sustenta su existencia.

Estos méritos, a los que se suma el logrado perfil de algunos de los angustiados diplomáticos recluidos en la embajada, no logran, sin embargo, atenuar el rechazo irónico que la película provoca en el espectador políticamente consciente. Para el grueso del público norteamericano esa percepción, desde luego, no existe. La indulgencia de los estadounidenses para consigo mismos es chocante. Aunque el guión de Chris Terrio trata de equilibrar los pesos en algunos momentos –no faltan las referencias a la corrupción del régimen del Shah y el suspenso final ayuda a levantar un poco la imagen de los iraníes, pintándolos como menos tontos de lo que hace suponer el resto de la película-, el film pone a los estadounidenses en el papel que les conviene asumir. Esto es, el de agredidos por un odio que se expande y se encarniza contra su carácter generoso, sólidamente enraizado en los valores de la modernidad y la libertad personal. Un odio que, en suma, no toma en cuenta la capacidad de reacción de ese modélico agente del progreso que es Estados Unidos, capaz de gran bondad pero también de actuar con eficacia para cobrarse las ofensas recibidas… Y sin pararse en recursos, para hacerlo.

La película de Affleck es hábil, sin duda, y despliega todos los estereotipos del subgénero espionaje capaces de movilizar el interés del público. Pero para el espectador crítico el film vale, si logra tolerar su rechazo a los sobreentendidos políticos que subyacen a la película, sobre todo como una buena oportunidad para percibir como se articulan los resortes de una propaganda que, de tan interiorizada que está, ya casi no tiene conciencia de sí misma. Desfilan en “Argo” los musulmanes frenéticos, chirrían los guturales y enfáticos acentos del árabe y se multiplican los rostros barbudos e iracundos al lado de los rifles de asalto que enmarcan a una turbamulta de fanáticos. Es una perfecta ilustración para “El choque de las civilizaciones”. Y una oportunísima adición a la estrategia de la tensión que se está desplegando en torno a Irán a propósito del tema del enriquecimiento nuclear.

Esperemos que esta tensión se quede en estrategia nomás y no sobrepase el terreno de la ficción fílmica y propagandística para proyectarse a los hechos. Lo sabremos después de las elecciones presidenciales de noviembre.

Nota

1) Ernest Mandel: “Crimen delicioso”. Historia social del relato policíaco, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2011.