nota completa

Una estética de la aniquilación

El cine norteamericano y sus géneros representan el hecho mayor de la cultura popular-industrial del mundo moderno. Todos hemos sido influidos por los estereotipos de Hollywood y es evidente que, más allá del carácter adocenado de muchos de ellos y de su utilización sobre todo comercial, laten allí motivos que identifican al espíritu contemporáneo con una fuerza y una inmediatez brutales. La saga de Los Soprano, fenómeno de la televisión de la última década, vino a resumir con contundencia estos rasgos. Aunque específicamente norteamericano en su forja y sus atributos, la fuerza con que el género gangster ha capturado el imaginario colectivo en el mundo entero demuestra que habla a un subconsciente que excede mucho las fronteras de Estados Unidos. (*)

La posibilidad de ver la serie de Los Soprano en su conjunto gracias a las descargas on line, otorga la posibilidad de percibir más exactamente sus implicancias. Más allá de lo reiterativo de muchas situaciones, que tal vez no resultaría tan evidente si uno hubiese visto los episodios a lo largo de los seis años que insumió su puesta en el aire, el contemplarlos más apretadamente permite en cambio percibir de forma más directa los mecanismos que articulan la vida –y la muerte- en esa minisociedad atrincherada en este caso en New Jersey; minisociedad que es a su vez reproducida en muchos otros lugares del país del Norte y que se ramifica como una metástasis cancerosa hacia niveles más altos de decisión, como lo indican las fugaces y en apariencia fortuitas menciones al asesinato de Jack Kennedy. Los Soprano, como todos los filmes de gángsters, trabaja sobre una ficción, por supuesto, y representa un acto de creación estética que es un fin en sí mismo y que se ofrece como una densa imbricación de psicologías en una estructura narrativa autosustentable; pero su base y fuente de inspiración son sociales, y la atracción que despiertan en el público es el reconocimiento por la manifestación que allí se expresa de los factores reales que impregnan a la mentalidad colectiva.

Evolución de un género

La estética de la violencia ha sido siempre un atributo del cine norteamericano. Pero solía estar al principio referida al dominio aventurero y recorrido por el viento de la pradera que eran propios del género western. Era un espacio respirable. La gigantesca urbanización pronto hizo del ámbito ciudadano el escenario favorito de la veta más verista del cine, quedando el film del Oeste, así como la épica de la Guerra Civil, como el lugar dedicado a la imaginería patriótica y a la leyenda de la historia. “Cuando tengo que elegir entre la leyenda y la historia, elijo la leyenda”, decía John Ford, quien sin embargo supo filtrar mucho de la segunda en la primera, como lo demuestran películas como Fort Apache y ¿Quién mató a Liberty Valence?

La irrupción de la ley seca en los años 20 del pasado siglo y la aparición de un mercado negro de la venta de alcoholes hizo común el hábito de la trasgresión de la ley, que hasta entonces estaba reservado al dominio del establishment y de los sectores pudientes. Los crímenes de estos eran bien disimulados por una legislación que ellos mismos habían promulgado, estando referidos a un saqueo institucional socialmente admitido más que al ejercicio de una violencia a mano armada sobre el entorno. El sistema podía ahorcar, electrocutar o bien suprimir con brutalidad las huelgas, pero en todas las ocasiones empuñaba en una mano el hacha del verdugo y en la otra las tablas de la ley.

La ley seca y del tráfico de whisky abrió el campo de los negocios a una masa de personas pertenecientes a los estratos sociales más dispares, que rompían los límites entre las castas y generaban un público enorme e interesado en quebrantar masivamente la ley. En esa olla podrida abrevaron rápido los núcleos de las mafias étnicas de proveniencia inmigratoria entre las cuales la de origen italiano no tardó en perfilarse como la más inquieta, expansiva y peligrosa. Devenía de un fenómeno ya arraigado en el sur de Italia, fruto a su vez de la relación opresiva entre los latifundistas y los campesinos. Los intermediarios entre ambos estratos pronto se convirtieron en “protectores-predadores” de estos últimos y el negocio se expandió con la emigración a Estados Unidos. Solo que aquí, por el carácter segmentado de la sociedad y su tendencia al apartheid se acentuó el carácter rapaz y sangriento del sistema, que vendía “protección” a los pequeños, medianos y luego grandes comerciantes de origen inmigrante y se adueñaba de toda una gama de negocios ilegales que iban desde el contrabando de alcohol a la prostitución, los robos a escala y más tarde el tráfico de drogas. La circulación de dinero favoreció la corrupción de áreas en los organismos de seguridad del Estado y estableció vínculos en ocasiones muy fuertes con las organizaciones políticas y gremiales.

La brutalidad y el carácter expeditivo con que se efectuaban estas transacciones y la competencia que acarreaban entre las familias mafiosas –con ajustes de cuentas y asesinatos sensacionales en la vía pública- hicieron que la prensa y el cine se arrojaran sobre este material, que resultaba, a la vez que un elemento fuertemente atractivo para la pantalla, un testimonio que ponía de manifiesto los recovecos violentos de la sociedad y que expresaba a la vez, con la cruda evidencia de los hechos, el precipitado de los factores que incubaba una sociedad construida sobre una emulación implacable y en base a un individualismo donde prevalecía la ley del más fuerte, apenas atemperada por una justicia cortada a la medida de la oligarquía dominante.

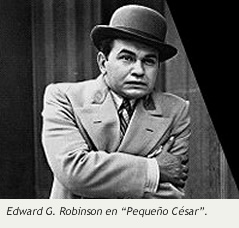

El cine abordó el fenómeno en diversas etapas. En la primera hubo una cierta idealización del fuera de la ley. Algunos prototipos del cine mudo se contagiaban de una especie de anarquismo de derechas con perfume romántico. Pero luego, muy rápidamente, advino una segunda caracterización del gángster como una lacra social, de una gran atracción dramática por los costados patológicos que exhibía su personalidad, pero ajeno a los valores prístinos de la sociedad norteamericana, que veía en él al alógeno, al extraño: al ser que se introducía en el seno de un organismo sano y al que era preciso extirpar quirúrgicamente. Es el caso de Scarface, con Paul Muni, o de los filmes de James Cagney o Edward Robinson sobre el mismo tema.

La caracterización de la mafia como una excrecencia más que como un producto genuino de la sociedad y la posibilidad de retratarla como un cuerpo extraño no hacía sin embargo, en el fondo, otra cosa que retratar una característica del mismo ámbito norteamericano. Este, lejos de ser un “melting pot” como con frecuencia gusta a los nacionales de ese país designar a su sociedad, es un espacio abigarrado pero muy compartimentado en estratos étnicos. La mezcla racial progresa con lentitud y por lo tanto cada grupo tiende, a la vez que a identificarse orgullosamente con el país que los ha acogido y que se ha convertido en la primera potencia mundial, a compensar su dificultad para mezclarse con una exacerbación de su propia pertenencia. Negros, hispanos, italianos, judíos e incluso irlandeses se agrupan para fortificarse y pelear mejor la inserción en los estamentos de poder y en la distribución de las ganancias.

La caracterización de la mafia como una excrecencia más que como un producto genuino de la sociedad y la posibilidad de retratarla como un cuerpo extraño no hacía sin embargo, en el fondo, otra cosa que retratar una característica del mismo ámbito norteamericano. Este, lejos de ser un “melting pot” como con frecuencia gusta a los nacionales de ese país designar a su sociedad, es un espacio abigarrado pero muy compartimentado en estratos étnicos. La mezcla racial progresa con lentitud y por lo tanto cada grupo tiende, a la vez que a identificarse orgullosamente con el país que los ha acogido y que se ha convertido en la primera potencia mundial, a compensar su dificultad para mezclarse con una exacerbación de su propia pertenencia. Negros, hispanos, italianos, judíos e incluso irlandeses se agrupan para fortificarse y pelear mejor la inserción en los estamentos de poder y en la distribución de las ganancias.

Nos parece que este es un rasgo clave para penetrar del sentido de muchas luchas sectoriales, en las cuales las mafias son el subproducto indeseado pero fatal.

Tras la primera etapa del film gangster, perfilado como un claro enfrentamiento entre el desorden y la ley, Hollywood entró a una observación más matizada del asunto. Con la serie negra el cine va a apearse de los abordajes maniqueos y a adentrarse en una percepción ambigua de los hechos que se narran y de los perfiles humanos que ostentan los protagonistas. El film noir coincide con la segunda guerra mundial y la época inmediatamente posterior a esta. Fue un fenómeno notable y brillante, que mucho contribuyó al realismo del cine norteamericano y cuya influencia desbordó hacia otras latitudes. Su vehículo fueron los filmes de clase B, en general poco costosos. Este dato daba a los directores y guionistas una mayor libertad creativa en el plano formal y una relativa autonomía para describir personajes y situaciones tortuosas. Los estudios no estaban tan empeñosamente abocados a vigilar el presupuesto, pues este era bastante exiguo y, en consecuencia, la libertad de experimentación del director y los guionistas era más grande que en el caso de una superproducción. Quizá nunca la fotografía en blanco y negro fue más rica ni el relato alcanzó un grado más alto de condensación expresiva que en esas películas. El montaje y la descripción de caracteres se beneficiaban mucho de la libertad de corte y del atrevimiento de las tramas y las tomas.

Esa escuela se fue perdiendo, en parte por la desaparición o el retiro de los cineastas centroeuropeos que la habían imbuido de muchos de los rasgos del kammerspielfilm alemán de fines de la década de los 20. Fritz Lang, Robert Siodmak, Jules Dassin, Fred Zinemann y Billy Wilder, junto a los muy norteamericanos Howard Hawks, Orson Welles ( La dama de Shangai, Sed de Mal) y John Huston, supieron dotar a las intrigas literarias de escritores como Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Cornell Woolrich y James Cain del clima opresivo pero bello que provenía de la fotografía en claroscuro, de la movilidad de la cámara y de los frecuentes encuadres oblicuos, que insinuaban una sensación de vértigo y amenaza sin incurrir en demostraciones de violencia explícita. Su influencia formal ha subsistido y se ha “naturalizado” en mucho del cine posterior, adentrándose en la estética del “cómic”. Esto es, de las historietas, las cuales a su vez están siendo recuperadas hoy por el cine en un fenómeno de vaivén, como lo demuestran los casos de las películas basadas en los dibujos de Frank Miller. Sin City, dirigida por Robert Rodríguez y el mismo Miller, es un ejemplo egregio de este mutuo juego de influencias.

Esa escuela se fue perdiendo, en parte por la desaparición o el retiro de los cineastas centroeuropeos que la habían imbuido de muchos de los rasgos del kammerspielfilm alemán de fines de la década de los 20. Fritz Lang, Robert Siodmak, Jules Dassin, Fred Zinemann y Billy Wilder, junto a los muy norteamericanos Howard Hawks, Orson Welles ( La dama de Shangai, Sed de Mal) y John Huston, supieron dotar a las intrigas literarias de escritores como Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Cornell Woolrich y James Cain del clima opresivo pero bello que provenía de la fotografía en claroscuro, de la movilidad de la cámara y de los frecuentes encuadres oblicuos, que insinuaban una sensación de vértigo y amenaza sin incurrir en demostraciones de violencia explícita. Su influencia formal ha subsistido y se ha “naturalizado” en mucho del cine posterior, adentrándose en la estética del “cómic”. Esto es, de las historietas, las cuales a su vez están siendo recuperadas hoy por el cine en un fenómeno de vaivén, como lo demuestran los casos de las películas basadas en los dibujos de Frank Miller. Sin City, dirigida por Robert Rodríguez y el mismo Miller, es un ejemplo egregio de este mutuo juego de influencias.

Pero rebobinemos. Para los años ’50, la televisión empezó a inundar el campo. Producía filmes en masa a poco coste, aunque vigilados para que se adecuasen a su difusión hogareña. En el campo cinematográfico propiamente dicho la necesidad de competir con este tipo de productos hizo que los estudios se volcaran al color, el cinemascope y las megaproducciones, que sumergieron e hicieron cada vez menos frecuentes a las películas de la clase B.

Vinieron luego los años de la guerra de Vietnam, pero también los últimos del Welfare State o Estado de Bienestar. Y poco a poco empezó a producirse una expansión de la violencia fílmica que se desparramó por todos los géneros, en coincidencia con el creciente sentimiento de crisis que acompañó a la época de Reagan y a su ataque contra los basamentos del Estado de Bienestar. Más que el pistolero, el policía se convirtió en el referente protagónico del thriller. El símbolo del represor, del guardián contra la turba y contra el terrorista, fue exaltado y al mismo tiempo se lo dotó de una “licencia para matar” que antes no tenía buen estatus. Solo que la violencia puesta en escena por este espécimen de película se tornó superabundante y a la postre retórica. Duro de matar fue la abanderada de una violencia bombástica, que se asimilaba no sólo ya a los hechos que se proponían en el tema sino a los instrumentos formales con que se la exhibía. Un montaje vertiginoso, con un ritmo ametrallador de planos que apenas se sostenían unos pocos segundos ante los ojos del espectador ha contribuido desde entonces a generar una especie de hipnosis aburrida, una sobreexcitación visual cuya superabundancia tiende a convertirla en una retórica de la violencia y, lo que es aun más peligroso, a fomentar su internalización en el público hasta llevarlo al punto de la hipnosis, favoreciendo la desconcientización del espectador e induciéndolo a observar los estragos de la violencia urbana o militar con indiferencia, como si de un mero juego electrónico se tratara. La guerra llevada adelante contra los “rogue states” o “países delincuentes” se empieza a observar con un distanciamiento que aliena a la violencia cinematográfica de la realidad y que deviene, en el caso estadounidense, en una reabsorción de los ciudadanos en su propio universo, al que se termina estimando como único, excepcional, irresponsable de lo que ocurre a su alrededor y víctima de un odio que no se entiende. Razón de más para potenciar la simpatía hacia una venganza “ejemplar” contra países y seres de los que el público masivo no sabe nada, pero al que etiqueta como terroristas, infrahumanos e intratables. Esta psicología alcanzó su punto culminante en el momento en que el espejismo del aislamiento olímpico se rompía: el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono unificó al público norteamericano en un espíritu de vindicta sobre el que pudo montarse la ofensiva global por la hegemonía. Ofensiva que no ha terminado hoy, aunque esté empezando a tocar el límite de sus posibilidades de concretarse sin promover una remoción universal: un maremoto político-económico-militar. Dato este último que tanto puede refrenarla, como exasperarla con miras a un envite que altere en forma definitiva las coordenadas sobre las que el mundo hoy se bambolea precariamente.

En el campo del género cinematográfico al que nos referimos ha habido una reacción relativa frente a este estado de cosas. Apareció un cine de gran factura que se apartó de la violencia superficial a que aludimos para volver a la violencia esencial que caracterizara a su primera época. El cine de gángsters puro volvió poco a poco y suministró un par de ejemplos pertinentes de un género industrial que abrevaba en la creciente percepción de la inseguridad instalada en la sociedad después de los años dorados del Estado de Bienestar. El primer ejemplo lo dio la monumental saga de El Padrino, de Francis Ford Coppola, que volvió a traer al primer plano al film de gángsters y creó incluso una estética costumbrista en torno a este. Es afirmación corriente en Nueva York que, a partir de esa película, los capomafia se inspiraron en la vestimenta y los modales de los personajes del filme de Coppola y Puzo para perfilar sus estilos en el vestir y el comportarse. Otro buen ejemplo, de ser cierto, de cómo la vida imita al arte, según postulaba Oscar Wilde.

En el campo del género cinematográfico al que nos referimos ha habido una reacción relativa frente a este estado de cosas. Apareció un cine de gran factura que se apartó de la violencia superficial a que aludimos para volver a la violencia esencial que caracterizara a su primera época. El cine de gángsters puro volvió poco a poco y suministró un par de ejemplos pertinentes de un género industrial que abrevaba en la creciente percepción de la inseguridad instalada en la sociedad después de los años dorados del Estado de Bienestar. El primer ejemplo lo dio la monumental saga de El Padrino, de Francis Ford Coppola, que volvió a traer al primer plano al film de gángsters y creó incluso una estética costumbrista en torno a este. Es afirmación corriente en Nueva York que, a partir de esa película, los capomafia se inspiraron en la vestimenta y los modales de los personajes del filme de Coppola y Puzo para perfilar sus estilos en el vestir y el comportarse. Otro buen ejemplo, de ser cierto, de cómo la vida imita al arte, según postulaba Oscar Wilde.

Otro de los modelos más brillantes del género provino de Italia, cuando un Sergio Leone transplantado a Nueva York realizó su melancólica y formidable Érase una vez en América, aunque procediendo a extrapolar a los gangsters de origen itálico por los de la mafia judía. Vinieron después Buenos Muchachos ( Goodfellahs), de Martin Scorsese y más tarde Los Infiltrados, del mismo director. Y Quentin Tarantino metió la cuchara con una serie de películas jugadas en un contrapunto irónico pero feroz respecto del género, como fueron Reservoir Dogs y Pulp Fiction.

“Los Soprano”

En 1999 irrumpió Los Soprano, una serie televisiva que rompió todos los frenos que existían en la TV respecto de la exhibición de la violencia, el lenguaje profano y la exposición erótica. En el primer rubro, sin embargo, su capacidad de impacto se derivó precisamente del hecho de que, en comparación a la sangre que se derramaba en otras series, la que se vertía allí era muy inferior. Lo que la tornaba mucho más verosímil no eran los tiroteos, que no menudeaban, ni los charcos de sangre, sino la funcionalidad dramática que estos tenían dentro de la economía de la historia. La serie empezó a ganar premios Emmy y se mantuvo al tope del cuadro de honor hasta que terminó su ciclo.

En 1999 irrumpió Los Soprano, una serie televisiva que rompió todos los frenos que existían en la TV respecto de la exhibición de la violencia, el lenguaje profano y la exposición erótica. En el primer rubro, sin embargo, su capacidad de impacto se derivó precisamente del hecho de que, en comparación a la sangre que se derramaba en otras series, la que se vertía allí era muy inferior. Lo que la tornaba mucho más verosímil no eran los tiroteos, que no menudeaban, ni los charcos de sangre, sino la funcionalidad dramática que estos tenían dentro de la economía de la historia. La serie empezó a ganar premios Emmy y se mantuvo al tope del cuadro de honor hasta que terminó su ciclo.

El dato esencial que explica su éxito estuvo dado por su asentamiento en bases expresivas de gran solvencia. Se extendió a lo largo de seis temporadas y supuso una complejización y profundización del género que no anula su apoliticismo esencial ni ese recurso a la naturalización de la violencia y a la segmentación social que hemos subrayado antes, pero arrancándolos del lugar abstracto en que se movían para perfilarlos con nitidez y un realismo de veras excepcional por su fuerza de persuasión.

El formato serial, típico de la televisión, es ideal para una asunción novelesca del relato cinematográfico. Da la posibilidad de elaborar de veras una saga –esto es, una narración que sigue el proceso de un grupo familiar a lo largo de varias generaciones- a través de capítulos por entregas. El formato entraña cierta dificultad: la de mantener vivo el interés del espectador ante una historia que se prolonga y corre el riesgo de repetirse. La única forma de contender con este obstáculo está en la posibilidad que esa misma dilación temporal otorga. Esto es, en aprovechar la gran extensión de que se dispone para seguir la evolución psicológica de los personajes y dibujar sus contradicciones y su espesor humano con detalles que van revelándolos progresivamente al espectador. Es difícil que este no se interese por esas figuras que, tomadas a partir de sus crímenes, no son otra cosa que delincuentes de marca mayor, asesinos patológicos en algunos casos; pero que, vistos en el contrapunto de su adhesión a las reglas del clan y a los estatutos familiares que los identifican con los seres corrientes, se transforman a veces en marionetas trágicas. Esos sujetos, como sus familias, ponen de manifiesto una ética convencional, retorcida y engañosa; de cuyo carácter algunos de ellos tienen una suerte de oscura presciencia, pero que no basta para animarlos a violar el código de reglas que ponen al negocio, al beneficio, por encima de casi cualquier otra consideración.

No es casual que el principio conductor de la serie sean los trastornos psicológicos de Tony Soprano, el capomafia, el jefe de la familia, que se pone en manos de una psicoanalista para intentar superar los ataques de pánico que lo hacen perder el conocimiento en los momentos más impensados, en especial cuando se encuentra en reposo. Cabe pensar que este desequilibrio es el resultado de que en el fondo Tony Soprano sólo con un esfuerzo de voluntad asume el papel que le toca jugar. Al acudir a una psicoanalista para resolver el tema el espectador se siente tentado a creer que ello desencadenará un torbellino ético en el interior del personaje y que el maldito pecador terminará redimiéndose. Sin embargo, con el tiempo va haciéndose evidente que el tratamiento psicoanalítico en el fondo para lo que le sirve a Tony es para “mejorar” su prestación como jefe y aguzar su sentido político para el aprovechamiento de las oportunidades que se le ofrecen. Los contornos patológicos de su personalidad no desaparecen; simplemente se tornan más manejables y por lo tanto más eficaces.

Concebida, escrita en su mayor parte, vigilada en su producción y en dos ocasiones dirigida por David Chase (nom de guerre tras el cual se disimula el de David DeCesare) Los Soprano está planteada con una sabiduría cinematográfica que alcanza a todos los niveles de la narración: la brutalidad siempre latente, los accesos de furia ciega de algunos personajes, la sordidez y vulgaridad de sus aspiraciones; su ignorancia, por no decir su estupidez esencial (el caso de Paulie) y el entrecruzamiento de estos datos con la descripción de la vida cotidiana y con la avidez por asentarse socialmente e integrarse a la constelación de la sociedad convencional que pretenden sus familiares.

Seguir la evolución de estos últimos, su fragilidad ocasional, su voluntaria ceguera respecto de lo que sucede a su alrededor, es una de las pistas más eficaces que tiene la serie para tocar el mensaje implícito que encierra la saga: vivimos en un mundo fundado en la sangre y el terror, y nos esforzamos por ignorarlo.

El personaje de Carmela, la esposa de Tony, es muy rico en este sentido. Al enamorarse en su juventud de quien sería su marido, no ignoraba cual era el oficio al que se dedicaba ni el horizonte hacia el que se dirigía. Pero –ella misma lo expresa- no fue sólo el cariño lo que la volcó hacia él sino la certidumbre de conseguir por su intermedio cierto esplendor burgués vinculado a la ostentación y al consumo, a un buen gusto que ella intuye y a la posibilidad de criar una familia tipo cuyos hijos vayan a la universidad y se constituyan en un motivo de orgullo para los padres. Retorcida pero creíble vía de aspirar a la respetabilidad. No conoce en sus detalles los aspectos más sórdidos del submundo en que se mueve su esposo, pero sabe del conjunto. Se esfuerza por apartar sus ojos de aquellos, flirtea con aventuras románticas que no consuma (salvo en un caso), a fin de escapar de la vulgaridad opresiva que la rodea y coquetea con la posibilidad de romper amarras, sin que eso se produzca. En un caso, sin embargo, el indicio de la atrocidad del mundo que la rodea y que ella se cuida en penetrar, aflora en clave onírica. Durante un sueño Adriana La Cerva, la desaparecida novia de Christopher, un sobrino de su marido al que este quiere como a un hijo, se le presenta en París en la nevada extensión de un jardín público. La muchacha la saluda melancólicamente a la distancia y un policía francés le dice a Carmela que esa chica debería aceptar de una buena vez que estaba muerta. Carmela, una vez despierta, se limita a desconcertarse por la naturaleza del sueño y no indaga en el mensaje que este le entrega, que no es otra cosa que la autorrevelación de lo que de veras pasó: el asesinato de una amiga entrañable por orden de su propio esposo, Tony.

Varios directores se alternaron en la dirección de la serie y una serie de actores provenientes de la pantalla grande hacen apariciones episódicas en los capítulos o incluso llegan a dirigir a alguno de estos. Peter Bogdanovich –el realizador de La última película- actúa en varios capítulos en el papel del psicoanalista que controla a la Dra. Melfi (Lorraine Bracco), la analista que trata a Tony, y dirige también un episodio. Lo mismo puede decirse de Steve Buscemi, que trabaja a lo largo de una temporada, y Ben Kingsley hace de sí mismo en otro capítulo. Y también aparecen por ahí David Strathhairn, Annabella Sciorra, Sidney Pollack y Laureen Bacall. Pero el núcleo duro del casting está formado por actores de la televisión, y puede afirmarse sin lugar a duda que constituyen un despliegue de una profesionalidad impecable. Son casi todos de origen ítaloamericano. James Gandolfini es Tony, un tipo construido con una destreza sorprendente: la ambigüedad del personaje y su densidad (corporal y emotiva) hacen que el espectador navegue siempre entre la repulsión y la simpatía hacia él. Junto a este se instala con gravitación propia Edy Falco como su esposa Carmela; y más allá descuellan perfiles estrafalarios como el de su hermana Janice o el francamente perverso de su madre, o el del siniestro y a la vez patético del tío Junior, para mencionar apenas unos pocos de una nutrida galería de figuras provistas de sólida funcionalidad dramática.

Como en toda construcción épica hay una floración de historias inconexas que representan cada una la posibilidad de un desarrollo independiente, pero que quedan inscritas en la gran confusión de la vida. No tienen desperdicio personajes pasajeros como el cura que tiene a su cargo el cuidado de almas de la parroquia, quien saborea el perfume de la sexualidad excitando sutilmente a sus feligresas, pero amparándose en el voto de castidad para escapar a una prudente distancia todas las veces que las papas queman; ni el sicario que disimula su homosexualidad; ni los cabos que quedan sueltos en la trama sin ser develados, como el caso del pistolero ruso ex miembro de las tropas especiales de su país, que escapa de sus asesinos en el bosque nevado; o el del portorriqueño que viola a la doctora Melfi en el estacionamiento… Ni esos árabes que frecuentan al Bada Bing, el local de strip tease que sirve de pantalla a la banda de Tony y que evocan vagamente a Mohammed Atta y a los kamikazes del 11 de setiembre. Detrás de sus pasos aparecen los miembros del FBI, organismo por su parte imbuido en su persecución de los mafiosos por la misma fría indiferencia para con los seres humanos que caracteriza a aquellos cuando gestionan sus negocios con sus víctimas.

El final

Ahora bien, aunque todos sabemos que el juego de masacre seguirá indefinidamente, al menos en tanto persista el mundo que conocemos, la serie como tal tenía que finalizar en algún momento. Y hay que admitir que Chase –que dirigió el último episodio, así como había manejado al primero- logra un “tour de force” en su desenlace. Es un final desangelado, un anticlímax sutil, enigmático y magistral a poco que se lo piense. Ha sido preparado a lo largo de toda la serie y encierra una desolación que excede el marco criminal en el que se ha desarrollado esta para establecer una proposición metafísica. Algunos podrán pensar que ese final prepara una reapertura de la serie para otra etapa, pero si esa segunda etapa se produce será sólo traicionando y desvirtuando la rúbrica sombría que remata la historia de Tony. No es simpático contar finales, pero como este requiere de interpretación es inevitable que aquí lo hagamos. Además la serie ha terminado de emitirse hace un par de años y es de presumir que ha sido vista ya por todos quienes se interesaron en ella.

Tony está sentado en una hamburguesería a la espera de su familia para cenar con ella. Precedida por el tin-tin de la campanilla que suena al abrirse la puerta, primero entra su esposa Carmela. Más tarde lo hace su hijo adolescente. Intercambian observaciones corrientes. Mientras tanto penetran al local, donde en una serie de mesas bulle la vida de todos los días, una serie de individuos. El clima se torna opresivo, pues el espectador no puede sino presumir la inminencia de una emboscada contra el capomafia. La mayor parte de los circunstantes pueden no ser otra cosa que parroquianos corrientes, pero un tipo de camperita se sienta en la barra y echa un vistazo a Tony. Mientras tanto Meadow, la hija veinteañera de Tony, realiza maniobras para estacionar su coche frente al local. El tipo de la campera se levanta y se dirige al baño, que está a espaldas de Tony. Meadow entra al local y Tony la mira.

Corte en negro. Silencio. La pantalla sigue oscura y transcurren quince o veinte segundos hasta que empiezan a aparecer en ella los créditos del filme, siempre en silencio. La conclusión a que llega este observador es que Tony ha recibido un tiro en la nuca y se ha sumido en la nada sin apercibirse de lo que pasó. Una Nada a la que diversos personajes han aludido a lo largo de la serie y que no ofrece otro consuelo que la suspensión del ser, su reabsorción en el vacío eterno. La escena transparenta su sentido además por el implícito homenaje que rinde al El Padrino I, al citar la secuencia en que Michael Corleone se ausenta al baño para salir armado con un revólver con el que mata a sus dos compañeros de mesa.

Esta consideración sobre el cine de gángsters norteamericano no ha pretendido ser otra cosa que un recorrido por el que quizá es el género cinematográfico más nutrido y rico en señalizaciones psicosociales que ha dado la gama del arte industrial por excelencia. Es un género apolítico en lo que se refiere a postulaciones explícitas para idefinir a nuestro tiempo. Pero es, y tal vez hayamos conseguido demostrarlo, un gran documento de la barbarie de nuestra época, significada por el auge del turbocapitalismo y por esa “banalidad del Mal” a la que alguna vez se refirió Hannah Arendt.

Nota

* Como referencia marginal pero ilustrativa no puedo resistir la tentación de referir el chiste que le hizo Stalin a Molotov en presencia de Churchill y que este describe en sus Memorias de la Segunda Guerra Mundial. Bromeando Churchill con una ficticia ebriedad del ministro de Relaciones Exteriores ruso que le habría hecho perder un avión en Nueva York, Stalin dijo en tono de broma: “No, no se emborrachó; es que se fue a Chicago, donde estaban los otros pistoleros”. Viniendo de quien venía y dirigida a quien estaba dirigida, la chanza no dejaba de encerrar una verdad tan irónica como siniestra.