nota completa

El muro, los muros

Gran sensación provocó el intendente de San Isidro con su ocurrencia de querer levantar un muro entre su jurisdicción y la comuna de San Fernando, para preservar, decía, la seguridad en el ámbito que es de su responsabilidad. Sería esta una explicación risible si no fuera porque, de una manera u otra, en el país y en la sociedad contemporánea en general, los muros están levantándose por todas partes. El alcalde Posse quiso aprovechar, seguramente, la psicosis generada por la ola de inseguridad fogoneada por los medios para enancarse en la argumentación opositora al actual gobierno, que adjudica a este todos los males que sufre la nación, desde el aumento del delito a la epidemia de dengue. Sin embargo su postura, a pesar de que su iniciativa fue prestamente desmontada por la acción popular, luego refrendada por la Justicia, tiene una repercusión favorable en sectores bastante amplios de la clase media, que no terminan de aferrar la simple verdad de que el aumento del delito es inseparable a la disolución del tejido social. Disolución programada y llevada a cabo por la peste neoliberal que carcomió al país desde 1976 al 2002.

En Argentina -país que se había caracterizado por un equilibrio social derivado de la movilidad de sus clases durante gran parte de su historia-, la arremetida neocapitalista, la desindustrialización y el desempleo anularon esa posibilidad de desplazamiento en ascenso, arrinconando a grandes masas de gente en la periferia de las ciudades, sin otra perspectiva que la de ir tirando. Cuando el estancamiento se hace persistente y se evaporan las perspectivas creíbles de crecimiento, la descomposición social se pronuncia, el modelo de familia nuclear se hace difícil de mantener, la educación se desploma, la situación sanitaria se empobrece y las opciones que restan a quienes se encuentran en tal situación se estrechan cada vez más. Una pelea esforzada y no redituable para apenas seguir viviendo; el clientelismo, la droga o –entre los elementos más decididos, rebeldes, brutalizados o agresivos del sector-, el delito a mano armada, se convierten en el pan de cada día.

La reversión de esta situación no pasa por erigir muros, evidentemente, sino por la curación de los datos económicos y culturales que la informan. El principio básico de la actual etapa del sistema capitalista, sin embargo, parece excluir cualquier manifestación en este sentido. Y ello se hace aun más perceptible en una sociedad como la nuestra, afligida desde siempre por cierta anomia, por cierta desintegración identitaria proveniente de una peripecia histórica fallida. Por una peripecia histórica frustrada, en gran medida, por el carácter dependiente del modelo en el que se fraguó la Argentina moderna, tras la destrucción de las resistencias populares que se opusieron a la organización nacional impuesta desde Buenos Aires, durante el período de las guerras civiles que asolaron al país a lo largo del siglo XIX.

La psicosis de la fortaleza

Más allá de los rasgos originales que puede revestir el fenómeno en la Argentina, la tendencia a erigir muros que separen el confort de la miseria es un rasgo común a toda la sociedad actual. En este sentido puede decirse que las acciones del intendente de San Isidro introyectan una tendencia universal, traduciéndola a nuestras propias coordenadas. Veamos si no: erección del muro entre Estados Unidos y México; multiplicación de los obstáculos opuestos a la inmigración en los países del primer mundo, asalto a esos países de emigrantes provenientes en especial de Africa, que se esfuerzan por desembarcar en las costas de Italia o España…

Contrariando la verborragia occidental y la Vulgata democrática acerca de la infamia del Muro de Berlín, el número de víctimas que arrojan estas travesías desesperadas es inmensamente mayor que la de los escapes protagonizados por quienes querían huir del régimen comunista para acogerse a las bondades de Occidente. Si en el “muro de la vergüenza” de Berlín murieron alrededor de dos centenares de personas al intentar cruzarlo a lo largo sus 28 años de existencia, ahora se registran cada año más de mil muertes en los intentos de los africanos que intentan alcanzar las costas de Europa o entre los mexicanos y latinoamericanos que intentan cruzar el “border” y perecen de sed en el desierto de Arizona, son víctimas de la acción de las mafias o, a veces, caen a consecuencia de la acción de las patrullas de frontera.

Hace algunos años un brillante ensayo de Furio Colombo designó a nuestra época como “la nueva edad media”, haciendo alusión a la tendencia, propia de los estratos más adinerados, a amurallarse en espacios propios, dejando fuera a una masa de población que es incapaz de elevarse hasta un nivel económico excluyente. Esta propiedad de la sociedad moderna se ha visto exasperada desde entonces por los estragos de la globalización y del capitalismo salvaje, y arrastra consigo toda una parafernalia arquitectónica que contribuye a significarla. Si las catedrales y el castillo fueron el símbolo del medioevo, los barrios privados, los rascacielos con seguridad privada y las villas miseria constituyen la representación cabal de una situación que, en medio del torbellino de la revolución tecnológica, arroja como contrapartida un estancamiento social que genera vapores pestilentes y explosivos. La salvedad que cabe hacer es la de que, en la Edad Media, la Iglesia y la fortaleza feudal suministraban un reparo a las aldeas que moraban en el exterior, y en que, a la vez que explotaban a la población rural y demandaban su servicio, la protegían de merodeadores y enemigos externos. Mientras que hoy, ¿qué tipo de contrapartida reciben de los orgullosos rascacielos, las chabolas, las favelas y las villas miseria que los circundan?

Tal inmediatez es incómoda para los habitantes de los primeros. De algún modo cabe interpretar la tendencia a hacerlos cada vez más altos como una forma de expresar la arrogancia del dinero y al mismo tiempo la simbolización quizá involuntaria del distanciamiento de la elite respecto de la masa. Despegarse del suelo parece ser la consigna. Cada vez más alto. Los countries, a su vez, tienden a configurar un escape de la opresión de la gran ciudad remitiendo a un entorno bucólico, poblado de “gente como uno” y concebido como una especie de gueto privilegiado. Pero ocurre que los habitantes de los barrios privados suelen tener que desplazarse al centro, al menos por ahora, y en su ruta no pueden evitar las asechanzas… Tal y como les sucedía a los caballeros medievales en sus tránsitos de castillo a castillo, a través de bosques infestados de bandidos.

La contraposición cada vez más rígida entre el privilegio y la pobreza, y el aumento exponencial de esta, orientan al mundo hacia una confrontación permanente entre ricos y pobres en dos niveles: primero el de las naciones desarrolladas respecto de las regiones del mundo que no lo están y, segundo, en la traslación de esta antinomia al interior de todas las sociedades. Cuanto más atrasadas e indigentes sean estas, más inclemente se tornará un choque y más feroz se hará la represión policíaca del problema, pues menor será la capacidad de reacción organizada que existirá en los sectores sumergidos.

La desazón contemporánea

J. G. Ballard tiene varias historias que reflejan la incomodidad contemporánea. La más pertinente a este efecto es Rascacielos, (título original en inglés High Rise) una novela claustrofóbica que describe el deterioro de la vida en un edificio que se eleva a vertiginosa altura y está dotado de todas las comodidades, pero que colapsa por pequeñas disputas entre los habitantes, que no tardan en transformar esa situación en enfrentamientos en los que manifiestan un retorno a los instintos más primitivos. Encerrados dentro de sí mismos, olvidados del mundo de posibilidades que se les ofrece afuera, los tres estamentos de la sociedad –alto, medio y bajo- se debaten en una cárcel de cristal de la que podrían salir si quisieran, pero a la cual se agarran de manera patológica. Esta distopía, como otras del mismo autor, refleja bien la cerrazón de una sociedad global que hoy dispone de todos los elementos para romper el círculo vicioso del sistema que la sofoca, pero que no cuenta con los elementos ideológicos y con el sujeto histórico capaz de encarnarlos para procurar una salida.

La caída del socialismo, aun en la vertiente gris y distorsionada del “socialismo real”, ha dejado un hueco difícil de llenar, en especial si se considera el estancamiento de los movimientos sociales, consecuencia de la pérdida de peso específico de parte de la clase obrera.

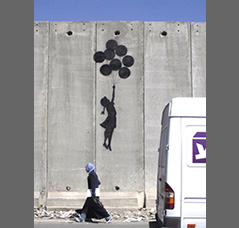

En la lucha de todos contra todos que se esboza en el mundo y de la cual nuestro país ofrece algunos ejemplos, se diseña sin embargo un movimiento que, cualquiera sea su evolución inmediata, refleja una tendencia a mediano plazo que es difícil pueda ser rebatida por el sistema. A pesar del inmovilismo que informa a las capas dirigentes, la rigidez de las superestructuras se ve conmovida por el embate cada vez más anárquico de las masas que presionan desde el limes, sea este exterior o interior. La presión de los desheredados del Tercer Mundo contra las fronteras del mundo desarrollado, es replicada en el interior de todos los países por la profundización de la brecha entre ricos y pobres, y el consiguiente aumento de la inseguridad interna. Los muros, como han señalado los sociólogos, se proponen en este sentido como una metáfora de la exclusión y suponen un modelo de organización social inviable, pues pretenden nulificar la lucha por la igualdad –es decir, por la democracia-, erigiendo barreras que tornan invisibles a los “otros”, sean estos habitantes de las villas, palestinos hacinados en la franja de Gaza o emigrantes que tratan de escapar a la miseria a que los condena un sistema económico fundado en la explotación de los más débiles y en su exclusión cuando se tornan innecesarios. Pero como los excluidos son la inmensa mayoría de los habitantes del planeta y como nadie está propenso a aceptar la propia extinción de buen grado, la presión de abajo hacia arriba puede –debe- terminar reventando los muros de contención.

Los muros, ¿a quiénes terminarán encerrando? ¿A quienes están fuera y pugnan por entrar, o a quienes no se animan a sacar la cabeza encima de ellos por miedo a perderla?

Nos encontramos en un momento de transición. El capitalismo, caracterizado a lo largo de su ejecutoria por un dinamismo feroz que se llevaba todo por delante, ahora parece querer caracterizarse por la inversión de ese mismo principio: antes irrumpía en todos lados, y ahora se abroquela en las ciudadelas del privilegio. Esto parece significar el paso de la ofensiva a la defensiva. Y quien sólo se defiende, al final pierde.