A un siglo del estallido de la primera guerra mundial

Un lugar especial y singularísimo en la literatura de guerra lo ocupa “Los siete pilares de la sabiduría”, de Thomas Edward Lawrence. A mitad camino entre las memorias políticas y la efusión personal, el libro de T. E. Lawrence es un voluminoso recuento de la rebelión árabe y del papel que en ella desempeñó Gran Bretaña a través de la mediación del mismo Lawrence. Arqueólogo, agente de inteligencia y jefe de guerrillas, político a pesar suyo y escritor consumado, T.E. camina entre la realidad y la ficción en el relato de sus aventuras en el desierto. Varios historiadores le reprocharon una cierta confusión en el plano de la relación de algunos acontecimientos. A esto hay que observar que Lawrence disimuló muchos detalles por el hecho de que se estaba refiriendo a procedimientos clandestinos en los cuales jugaban muchos actores, entre ellos el aliado-enemigo de Gran Bretaña, Francia, que era su socia en la guerra contra Alemania, pero que rivalizaba con Inglaterra en el medio oriente. Los datos históricos están presentes pero se difuminan en metáforas un poco forzadas, que E. M. Forster describía diciendo que “no otorgaban a la frase el color que buscaba sino más bien cierta viscosidad”.[i] Pero cuando el libro se dedica a relatar una experiencia vivida en primera persona la introspección de la perspectiva dota a la descripción de los paisajes y a la brutalidad de los hechos de armas una intensidad excepcional. Cuando no se refiere a temas que rozan la problemática de la política Lawrence es un pintor de primer nivel. “Los Siete Pilares” es ante todo de una pieza literaria de una calidad formidable. Para demostrarlo van dos ejemplos elegidos más o menos al azar:

Un lugar especial y singularísimo en la literatura de guerra lo ocupa “Los siete pilares de la sabiduría”, de Thomas Edward Lawrence. A mitad camino entre las memorias políticas y la efusión personal, el libro de T. E. Lawrence es un voluminoso recuento de la rebelión árabe y del papel que en ella desempeñó Gran Bretaña a través de la mediación del mismo Lawrence. Arqueólogo, agente de inteligencia y jefe de guerrillas, político a pesar suyo y escritor consumado, T.E. camina entre la realidad y la ficción en el relato de sus aventuras en el desierto. Varios historiadores le reprocharon una cierta confusión en el plano de la relación de algunos acontecimientos. A esto hay que observar que Lawrence disimuló muchos detalles por el hecho de que se estaba refiriendo a procedimientos clandestinos en los cuales jugaban muchos actores, entre ellos el aliado-enemigo de Gran Bretaña, Francia, que era su socia en la guerra contra Alemania, pero que rivalizaba con Inglaterra en el medio oriente. Los datos históricos están presentes pero se difuminan en metáforas un poco forzadas, que E. M. Forster describía diciendo que “no otorgaban a la frase el color que buscaba sino más bien cierta viscosidad”.[i] Pero cuando el libro se dedica a relatar una experiencia vivida en primera persona la introspección de la perspectiva dota a la descripción de los paisajes y a la brutalidad de los hechos de armas una intensidad excepcional. Cuando no se refiere a temas que rozan la problemática de la política Lawrence es un pintor de primer nivel. “Los Siete Pilares” es ante todo de una pieza literaria de una calidad formidable. Para demostrarlo van dos ejemplos elegidos más o menos al azar:

“La ladera de Shtar descendía a lo largo de centenares y centenares de pies, en curvas parecidas a bastiones contra las cuales se rompían las nubes matinales del verano. A partir de la base se extendía la nueva tierra de la llanura de Guweira. Los redondeados montículos de piedra caliza de Aba el Lissan estaban cubiertos de tierra vegetal y de brezos, verdes y bien regados. Guweiera era como un mapa de arena rosada, veteado de corrientes de agua, bajo un manto de arbustos. Fuera de él, a modo de marco, descollaban islas y riscos de incandescente piedra arenisca, cortados por los esquistos trabajados por las lluvias, celestialmente matizados bajo el sol matinal”.

Y en otro pasaje:

“…en el instante en que las ruedas motrices de la segunda locomotora rodaban sobre el puente, levanté mi mano haciendo la señal a Salem. Siguió a esto un terrible rugido y la vía desapareció de nuestra vista tras una enorme columna de polvo negro y humo de cien pies de altura y anchura. De la oscuridad nos llegaron crujidos producidos por los destrozos y fuertes sonidos metálicos debidos al acero desgarrado, con gran apelotonamiento de hierros y planchas, mientras una rueda de la locomotora salía dando vueltas del fondo de la humareda y pasaba musicalmente sobre nuestras cabezas para caer lenta y pesadamente sobre el desierto”. Y más adelante: “Mientras estaba así mirando, nuestras ametralladoras comenzaron a tabletear por encima de mi cabeza y las largas hileras de turcos apostados sobre los techos de los vagones rodaron y fueron barridos como fardos de algodón ante el furioso aguacero de balas que bramaba a lo largo de los techos y arrancaba de las entabladuras nubes de amarillentas astillas”. [ii]

Entre los norteamericanos hubo dos grandes escritores que estuvieron presentes en el teatro de guerra europeo: Ernest Hemingway y John Dos Passos. Sus vivencias fructificaron en varias obras y, de manera indirecta, repercutieron a lo largo de toda su carrera. Recordamos del primero sobre todo “Adiós a las armas”, un melancólico relato que utiliza la experiencia de Hemingway como conductor de ambulancias en el frente italiano, donde fue gravemente herido. Aunque no era la primera obra de su autor, fue la que lo reveló al público masivo. Escrita con su característico estilo quintaesenciado, la novela también incluye la que en el fondo sería la motivación de su escritura: describir las sensaciones derivadas de la gratificación de los sentidos a través del sentimiento del peligro. Porque fue esto, más que cualquiera de las militancias políticas que a medias asumió después, lo intransferible de su arte.

John Dos Passos, quien también sirvió en el cuerpo de ambulancias, primero en el frente francés y luego en el italiano, dejó páginas muy vívidas de sus recuerdos, compiladas en “Años inolvidables”, a uno de los cuales nos referimos en un capítulo anterior de este trabajo. Fuera de estas, su experiencia en el frente y en la Europa en guerra sirvió a Dos Passos para formarse una idea del mundo que iba a resolverse en su obra magna, la trilogía USA. El segundo volumen de esta, “Nineteen, nineteen!”, conocido entre nosotros como “La primera catástrofe” y ambientado durante de la intervención norteamericana en la guerra, es un prodigioso amontonamiento de historias, referencias periodísticas y anécdotas compiladas en un collage sabiamente distribuido, en una de las obras literarias más originales y potentes del siglo XX.

Centrada en una forma que se adelantaría en décadas al “nuevo periodismo”, John Reed proporcionó a la historia y a la literatura la pieza más preciosa que surgió de la Revolución Rusa en forma de testimonio. Su “Diez días que conmovieron al mundo” fue un reportaje sensacional, con una vívida recreación de los hechos y con una capacidad para comandar los detalles de lo que relataba y engarzarlos en un relato pleno de sentido, que provenían no sólo de su oficio periodístico sino también del fervor idealista que lo nutría. Aislado en una pieza en Nueva York, a su retorno de Petrogrado, valido sólo de su memoria, de los recortes de algunos periódicos, de las anotaciones que había podido rescatar de manos de los aduaneros que secuestraron su equipaje al desembarcar y de un diccionario ruso para descifrar un idioma que poseía apenas, en dos semanas, poco más del período que describía en su libro, Reed logró una obra maestra que amerita el respeto tanto de los literatos como de los militantes revolucionarios, los historiadores y los periodistas.

Centrada en una forma que se adelantaría en décadas al “nuevo periodismo”, John Reed proporcionó a la historia y a la literatura la pieza más preciosa que surgió de la Revolución Rusa en forma de testimonio. Su “Diez días que conmovieron al mundo” fue un reportaje sensacional, con una vívida recreación de los hechos y con una capacidad para comandar los detalles de lo que relataba y engarzarlos en un relato pleno de sentido, que provenían no sólo de su oficio periodístico sino también del fervor idealista que lo nutría. Aislado en una pieza en Nueva York, a su retorno de Petrogrado, valido sólo de su memoria, de los recortes de algunos periódicos, de las anotaciones que había podido rescatar de manos de los aduaneros que secuestraron su equipaje al desembarcar y de un diccionario ruso para descifrar un idioma que poseía apenas, en dos semanas, poco más del período que describía en su libro, Reed logró una obra maestra que amerita el respeto tanto de los literatos como de los militantes revolucionarios, los historiadores y los periodistas.

En Francia la producción de relatos significativos y perdurables en poesía o en prosa que abordasen el tema de la guerra fue menos numerosa, aunque el asunto suministró el trasfondo de una de las piezas mayores de la novelística de ese país. “Los Thibault”, de Roger Martin du Gard, no se ocupó del relato de los hechos bélicos propiamente dichos, pero la peripecia existencial –intelectual y vital- de los hermanos Antoine y Jacques Thibault está condicionada por la guerra, o por el período que condujo a ella, y es ella la que cierra asimismo su destino y el de la generación a la que pertenecían, la más prometedora de los albores del siglo, trágicamente devastada por el conflicto.

En el plano de las novelas francesas que tienen a la guerra en sí misma como tema la obra más conocida fue “El fuego”, de Henri Barbusse, cuyo éxito, como el de “Sin novedad en el frente”, del alemán Erich Maria Remarque, obedeció en buena medida más a una coincidencia con el humor predominante entre el público en ese momento que a los valores intrínsecos de la obra. Mucho más significativa –aunque casi olvidada- es una noble novela de Roland Dorgelès: “Las cruces de madera”. Es un relato con

“Es verdad, se olvidará. ¡Oh! lo sé bien, es odioso, es cruel, pero por qué indignarse: es humano… Sí, existirá la felicidad, habrá alegría sin vosotros, pues, semejante a los estanques transparentes cuya agua límpida duerme sobre un lecho de lodo, el corazón del hombre filtra sus recuerdos y no conserva más que los de las bellas jornadas. El dolor, el odio, las penas eternas, todo eso es demasiado pesado y cae en el fondo… La imagen del soldado desaparecido se borrará lentamente en el corazón consolado de quienes lo habían amado tanto. Y todos los muertos morirán por segunda vez”. [iii]

“Es verdad, se olvidará. ¡Oh! lo sé bien, es odioso, es cruel, pero por qué indignarse: es humano… Sí, existirá la felicidad, habrá alegría sin vosotros, pues, semejante a los estanques transparentes cuya agua límpida duerme sobre un lecho de lodo, el corazón del hombre filtra sus recuerdos y no conserva más que los de las bellas jornadas. El dolor, el odio, las penas eternas, todo eso es demasiado pesado y cae en el fondo… La imagen del soldado desaparecido se borrará lentamente en el corazón consolado de quienes lo habían amado tanto. Y todos los muertos morirán por segunda vez”. [iii]

También es insoslayable, en la bibliografía novelística francesa sobre la primera guerra, la novela autobiográfica “La main coupeé”, de Blaise Cendrars. Y asimismo no puede dejarse de lado a “La comédie de Charleroi”, una serie de relatos de Pierre Drieu la Rochelle, que recopilan la experiencia en el frente de quien sería uno de los más notables escritores franceses del período de entreguerras, se convertiría después en uno de los adalides literarios del fascismo francés y habría de suicidarse en las postrimerías de la segunda guerra mundial.

En Italia hubo un pequeño libro notable al que ya hemos mencionado, “Trincheras”, de un joven oficial de la reserva convocado a las armas, Carlo Salsa, que evocó con un sentimiento parecido al de Dorgelès la suerte de la muchedumbre de soldados sometidos a la trituradora de la guerra en el Carso. Y al menos una poesía, “Hojas”, de Giuseppe Ungaretti, que evoca en concisa alegoría la suerte de los soldados en el frente, perdurará como recoleto homenaje a su memoria:

“Stiamo come d’autunno/ sugli alberi/ le foglie.” (Estamos como en otoño/ en los árboles/ las hojas).

De Rusia no nos ha llegado, hasta donde sabemos, ninguna novela que recrease la peripecia del frente en la forma en que se hizo en occidente. Hubo que esperar al menos 50 años para que Alexander Solyetzhin evocase en “Agosto de 1914”, las primeras y catastróficas jornadas de la guerra. Durante el período de entreguerras, sin embargo, en un registro aun mayor, Mijaíl Shólojov comprimió en una sola obra monumental, “El Don apacible”[iv], la guerra y la guerra civil vistas desde la perspectiva de la comunidad cosaca. Fue un punto de observación ideal, pues permitió fusionar las pulsiones fuertemente conservadoras de un pueblo campesino y guerrero con el trastorno y el cambio de óptica que se produjo entre muchos de sus integrantes ante la irrupción de la revolución y las transformaciones desgarradoras que esta promovió. A pesar de cierta irregularidad en el estilo, que hace que los personajes exponentes de la “conservación” ostenten una mayor complejidad y vivan más intensamente que los que se supone son portavoces del nuevo mundo, la novela tiene una capacidad para la observación lírica del paisaje y para la descripción de la tormenta de las pasiones y del fragor de la lucha que puede figurar entre lo mejor de la literatura rusa.

En un registro más seco Isak Babel, con “Caballería roja”, dio también una obra inolvidable sobre la guerra civil.

En Alemania

Fue en Alemania, sin embargo, donde a nuestro entender se produjo la mayor floración de talentos y concreciones artísticas centradas en el tema de la Gran Guerra. Fueron también las más cargadas de contenido revulsivo, de profundidad filosófica o ideológica y de formas revolucionarias, estas últimas en especial en el campo de las artes plásticas.

El libro más conocido de esa cosecha es tal vez el menos importante. “Sin novedad en el frente”, de Erich María Remarque, es un relato muy atrapador de las peripecias de un pelotón en el frente, pero no va mucho más allá de la descripción fáctica de lo que describe. Su registro pacifista conmovió a muchos y fue funcional a una política, valiéndole al autor la expulsión de la Alemania nazi, pero no logra evitar cierta chatura, a la que no logra redimir el título, sin duda un hallazgo por el contrapunto que establece entre la suerte de los individuos y el curso impersonal de la guerra: el día en que el protagonista es muerto en acción el boletín de guerra consigna que no ha habido novedad en el frente del oeste.

La pieza clásica, la más significativa, la más labrada desde el punto de vista literario y la más provista de contenidos filosóficos que sin embargo no se manifiestan de manera expresa sino que se desprenden de manera natural de la descripción de los hechos y de la tesitura que asume el relator frente a estos, es “Tempestades de Acero”, de Ernst Jünger, sin duda una de las figuras más empinadas de la literatura del siglo XX y sobreviviente milagroso de dos guerras mundiales, a las que vivió en primera persona.[v] De esta primera fase de la obra de Jünger no puede negarse que está animada por un fortísimo esteticismo amoral, que ensalza la tecnología como una fuerza en sí misma. Jeffrey Herff señala que esta exaltación de la técnica compaginó muy bien y dio acabada expresión a la idolización de la potencia y la energía viril que estuvieron en las raíces del nazismo. [vi]

La pieza clásica, la más significativa, la más labrada desde el punto de vista literario y la más provista de contenidos filosóficos que sin embargo no se manifiestan de manera expresa sino que se desprenden de manera natural de la descripción de los hechos y de la tesitura que asume el relator frente a estos, es “Tempestades de Acero”, de Ernst Jünger, sin duda una de las figuras más empinadas de la literatura del siglo XX y sobreviviente milagroso de dos guerras mundiales, a las que vivió en primera persona.[v] De esta primera fase de la obra de Jünger no puede negarse que está animada por un fortísimo esteticismo amoral, que ensalza la tecnología como una fuerza en sí misma. Jeffrey Herff señala que esta exaltación de la técnica compaginó muy bien y dio acabada expresión a la idolización de la potencia y la energía viril que estuvieron en las raíces del nazismo. [vi]

“Tempestades de acero”[vii], que recopila las experiencias de su autor en el frente de la Gran Guerra, es un prodigio de honestidad, claridad, limpieza de estilo e intensidad descriptiva que hicieron que André Gide definiera a la obra como “el más bello libro de guerra que he leído”. La carrera del libro, sin embargo, reflejó algo más que ese testimonio. Fue objeto de varias revisiones por su autor, determinadas tanto por el deseo de darle mayor unidad como por una intención posterior de no permitir que fuera utilizado por la propaganda nazi. Pero estos propósitos iluminan sólo la trayectoria ética de Jünger; el libro, en su versión original o incluso en los despieces de que fue objeto, es expresivo de una concepción de la existencia que, vulgarizada, impregnaría al nacionalsocialismo que años más tarde se encumbraría al poder en Alemania. La novela autobiográfica, y mucho más otros escritos, algunos sustraídos de ella y publicados luego en forma de relatos independientes –“La lucha como vivencia interior” o “El bosquecillo 125”, por ejemplo-, son representativos de un romanticismo que conecta a “la batalla de material” con una aristocracia de la voluntad que se eleva sobre ella al fundirse con esos factores mecánicos de la potencia e incorporarlos en forma deliberada a nuestro ser . “Junger representa una nueva clase de romanticismo político que conecta la tecnología con las fuerzas primordiales de la voluntad y así rescata este “mecanismo muerto” de los ataques de las corrientes antitecnológicas del romanticismo alemán”, dice Jeffrey Herf.[viii]

Por mucho que Jünger haya despreciado luego al nazismo, no por esto dejó de participar en el movimiento de ideas que llevó a su gestación. Su posterior rechazo a él se debió probablemente a un espíritu de elite que no podía soportar la vulgaridad de los portadores de “la superioridad de la raza aria” y al que repugnaban profundamente los horrores presentidos de los campos de concentración, de los que no deja mención expresa en sus diarios de la segunda guerra mundial, pero a los que no deja de aludir con expresiones como “el hálito de los desolladores” cuando describe algunos momentos de su breve visita al frente oriental, en 1942.[ix] Pero tampoco puede descontarse una repulsa al resultante de esa idolización de la máquina que había impregnado a la primera mitad de su obra. De los dos componentes de la ecuación que había imaginado Jünger –el hombre fusionado con la máquina- era el segundo elemento el que prevalecía y se estaba convirtiendo en el dínamo ciego de un movimiento predeterminado a la autodestrucción.

Dedicada a representar la vida alemana o más bien berlinesa en la inmediata posguerra, “Berlín Alexanderplatz”, de Alfred Döblin, está concebida de acuerdo a un criterio artístico muy distinto al de Jünger. Es un ejemplo de la ruptura expresionista de las formas disciplinadas de la literatura y recurre a un uso del montaje que evoca la técnica cinematográfica y lo aproxima a las novelas de Dos Passos. El interés del autor no radica precisamente en el heroísmo del ser colectivo fundido en “la batalla de material”, sino en el destino de un individuo pulverizado por la gran ciudad, si bien al final parece encontrar el camino hacia una comunidad que puede ser salvadora.

La pintura

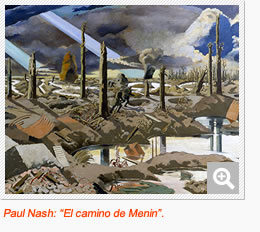

La pintura fue la disciplina artística más pródiga en producciones vinculadas con la guerra. Muchos de los artistas plásticos de los países europeos envueltos en la contienda pasaron por el frente. Algunos de ellos, como se mencionó antes, dejaron su pellejo en el campo de batalla. Quienes sobrevivieron rindieron, durante y después del conflicto, un tributo a los años pasados bajo fuego en obras de arte con

La pintura fue la disciplina artística más pródiga en producciones vinculadas con la guerra. Muchos de los artistas plásticos de los países europeos envueltos en la contienda pasaron por el frente. Algunos de ellos, como se mencionó antes, dejaron su pellejo en el campo de batalla. Quienes sobrevivieron rindieron, durante y después del conflicto, un tributo a los años pasados bajo fuego en obras de arte con

Pero el aporte fundamental provino de artistas que rompían con los parámetros elegantes y sensuales propios tanto del arte “pompier” como del mismo Impresionismo, y practicaban un estilo feroz, de clara impronta expresionista, que mostraba campos devastados, bosques arrasados, cadáveres y andrajos sembrados por todas partes, y que parecía provenir del arte de Hyerónimus Bosch; alambradas, postes y trincheras retratados en líneas quebradas y soldados con aspecto de fantasmas en medio de esa marisma de deshechos, todo pintado bajo una luz lívida o, en otras ocasiones, con colores rabiosos que subrayaban las características infernales del entorno.

Alemania fue el país que más contribuyó a crear ese estilo. Uno de sus máximos exponentes fue George Grosz, que se ocupó sobre todo de pintar la sofocante realidad de la posguerra. Sus siniestras figuras de magnates, empresarios, prostitutas y junkers prusianos retratados en la atmósfera del cabaret, perduran como uno de los testimonios más feroces de la descomposición de la sociedad alemana durante la primera posguerra. Sus vitriólicos retratos pronunciaban una condena inapelable contra quienes veía como los obtusos responsables de la masacre.

Alemania fue el país que más contribuyó a crear ese estilo. Uno de sus máximos exponentes fue George Grosz, que se ocupó sobre todo de pintar la sofocante realidad de la posguerra. Sus siniestras figuras de magnates, empresarios, prostitutas y junkers prusianos retratados en la atmósfera del cabaret, perduran como uno de los testimonios más feroces de la descomposición de la sociedad alemana durante la primera posguerra. Sus vitriólicos retratos pronunciaban una condena inapelable contra quienes veía como los obtusos responsables de la masacre.

El expresionismo y el futurismo se fundieron en Dada, el movimiento intelectual engendrado en Suiza por Tristán Tzará, un emigrado rumano que no tardó en proyectar su influencia por toda Europa, pero especialmente en Francia y en Alemania. Nacido como protesta contra el absurdo de la guerra, su vector expresivo era precisamente el absurdo. Las pinturas, músicas o películas inspiradas en Dada se desarticulaban en imágenes, sonidos o palabras disparates. Fue Grosz sin embargo quien insertó en ese mundo la protesta más furiosa y claramente direccionada.

Otto Dix fue el exponente más representativo de la corriente. Contrariamente a Grosz, que sólo tuvo un paso fugaz por el frente, Dix hizo la mayor parte de la guerra como jefe de una escuadra de ametralladores, participó en la batalla del Somme y fue herido en cuello en 1918. Sus dibujos y grabados son un recuento terrible de la miseria del frente. Fue el más elocuente de los testigos que produjo la guerra en el campo del arte. Los atributos generales de la corriente, a los que nos referimos más arriba, le deben todo. Sus imágenes de soldados enmascarados para protegerse de los gases asfixiantes son inolvidables, y también lo son sus escenas de la vida en las trincheras: visiones del inframundo, de seres hundidos en cuevas, despersonalizados, anónimos y, esencialmente, despavoridos.

La guerra produjo también una enorme masa de creaciones escultóricas. Lo hizo a escala industrial, para conmemorar el recuerdo de los caídos. Arte del cenotafio podría denominarse esa producción. Es difícil discernir las más expresivas y representativas de esas obras, pues prácticamente cada ciudad y pueblo europeo contó con su propio monumento.

El mundo del arte vivió la Gran Guerra como una experiencia revulsiva y produjo un enorme aporte para su comprensión y su retrato. Había presentido la catástrofe antes de que ella se produjese, a través de las inquietas manifestaciones del futurismo y el expresionismo, pero la guerra otorgó a esa presciencia un impulso que reconformaría los estilos y llevaría, en algunos casos, al experimentalismo más audaz, como en Dadá y en la difusión del surrealismo, y a la asunción de compromisos explícitos en política que, sin embargo, importaron menos que la manera en que la nueva sensibilidad se manifestaba. Suele ocurrir así: “el medio es el mensaje”, como consigna la conocida aserción de Marshall McLuhan.

El mundo del arte vivió la Gran Guerra como una experiencia revulsiva y produjo un enorme aporte para su comprensión y su retrato. Había presentido la catástrofe antes de que ella se produjese, a través de las inquietas manifestaciones del futurismo y el expresionismo, pero la guerra otorgó a esa presciencia un impulso que reconformaría los estilos y llevaría, en algunos casos, al experimentalismo más audaz, como en Dadá y en la difusión del surrealismo, y a la asunción de compromisos explícitos en política que, sin embargo, importaron menos que la manera en que la nueva sensibilidad se manifestaba. Suele ocurrir así: “el medio es el mensaje”, como consigna la conocida aserción de Marshall McLuhan.

La posteridad de la segunda guerra mundial no produjo una floración similar de talentos, lo que pone de manifiesto la profundidad de la cesura “epocal” que se produjo con el conflicto 1914-1918. No es que en la segunda oportunidad no haya habido manifestaciones artísticas relevantes que se elevaron sobre las ruinas –el neorrealismo italiano, por ejemplo-, pero es un hecho que no existió una explosión de talentos tan grande ni una inquietud intelectual similar a la que se produjo en Europa después de la primera guerra. Las razones pueden ser atribuidas, en parte, a la desolada comprensión que se tenía en ese momento en el sentido de que Europa había terminado su rol histórico como abanderada de occidente.

Los sueños de transformación revolucionaria de las estructuras de la realidad no pudieron resistir a las pruebas de Auschwitz, el Gulag y la bomba atómica.

Notas

[i] Citado en “Lawrence de Arabia”, de Jeremy Wilson.

[ii] “Los siete pilares de la sabiduría”, de T.E. Lawrence, SUR, 1955.

[iii] “Les croix de bois”, de Roland Dorgelès, editions Albin Michel y Livre de Poche. Existió una traducción española de Valentín de Pedro, publicada por Sopena, allá lejos y hace tiempo, imposible de ubicar en la actualidad. El libro de Dorgelès disputó en 1919 el premio Goncourt contra “En busca del tiempo perdido”, de Marcel Proust y, por una integridad crítica que debe agradecerse al jurado que evaluó ambas obras, la obra maestra de Proust se impuso sobre el testimonio emotivo y generoso del ex combatiente.

[iv] “El Don Apacible”, de Mijaíl Shólojov, ediciones G. P., Plaza y Janés, 1965.

[v] A diferencia de Remarque, que sirvió apenas un mes en el frente, tras lo cual fue tan gravemente herido que hubo de pasar gran parte del resto de la guerra recluido en un hospital, donde recogió muchas de las anécdotas con las que compondría posteriormente su libro, Jünger participó en las mayores batallas de la guerra, fue herido varias veces y recibió la máxima condecoración alemana al valor, Pour le Mérite. No significa esto que desdeñemos el trabajo de Remarque –con cuya visión plebeya y compasiva nos podríamos sentir más próximos que con el punto de vista aristocrático y despiadado del primer Jünger- sino de poner las cosas en su lugar.

[vi] Jeffrey Herf, “El Modernismo Reaccionario”, Fondo de Cultura Económica, México, 1990.

[vii] Ernst Jünger, “Tempestades de Acero”, Tusquets editores, 1987.

[viii] Jeffrey Herf, Op. Cit.

[ix] Ernst Jünger, “Radiaciones”, Tusquets, 1989.

[x] Sergent realizó el trabajo por encargo del Ministerio de Informaciones británico. Tenía por entonces 62 años y fue comisionado al frente para retratar la colaboración entre las tropas británicas y estadounidenses.